“为什么?为什么祢让那件事发生在我们身上?”在祈祷中,若我们提起一些听似不知感恩、不舒服或具有挑战的话题,那是不是一种诱惑,使我们远离天主?然而,在依纳爵式的默观里,我们受邀大胆运用想像力,把那些被我们视为“不正确”的情绪和感受带入祈祷,以真实,甚至脆弱的自己与天主相遇,让祂凝视真正的我们。无论我所拥有的与欠缺的为何,祂依然陪伴着我,依然爱我。

耶稣会士凯文.奥布莱恩 (Kevin O’Brien)在他的著作《依纳爵历险旅程》(The Ignatian Adventure)里说,就依纳爵的观点,默观是“感受甚于思考。默观往往唤醒情绪,激发内心深处天主所赐的渴望……我们借着想像力,将自己置身于福音的某个场景,或者依纳爵提到的某一幕。”近来,我在一次依纳爵式的默观经验中情绪翻腾起伏,我当时想像自己坐在耶稣的身旁,想和祂说话,却被汹涌的感受淹没而无法开口。我看着祂,泪水涌出眼眶。那让我感到很惊讶,觉得尴尬且难为情,因为有那么多事值得感谢,而我也真的想心怀感激。

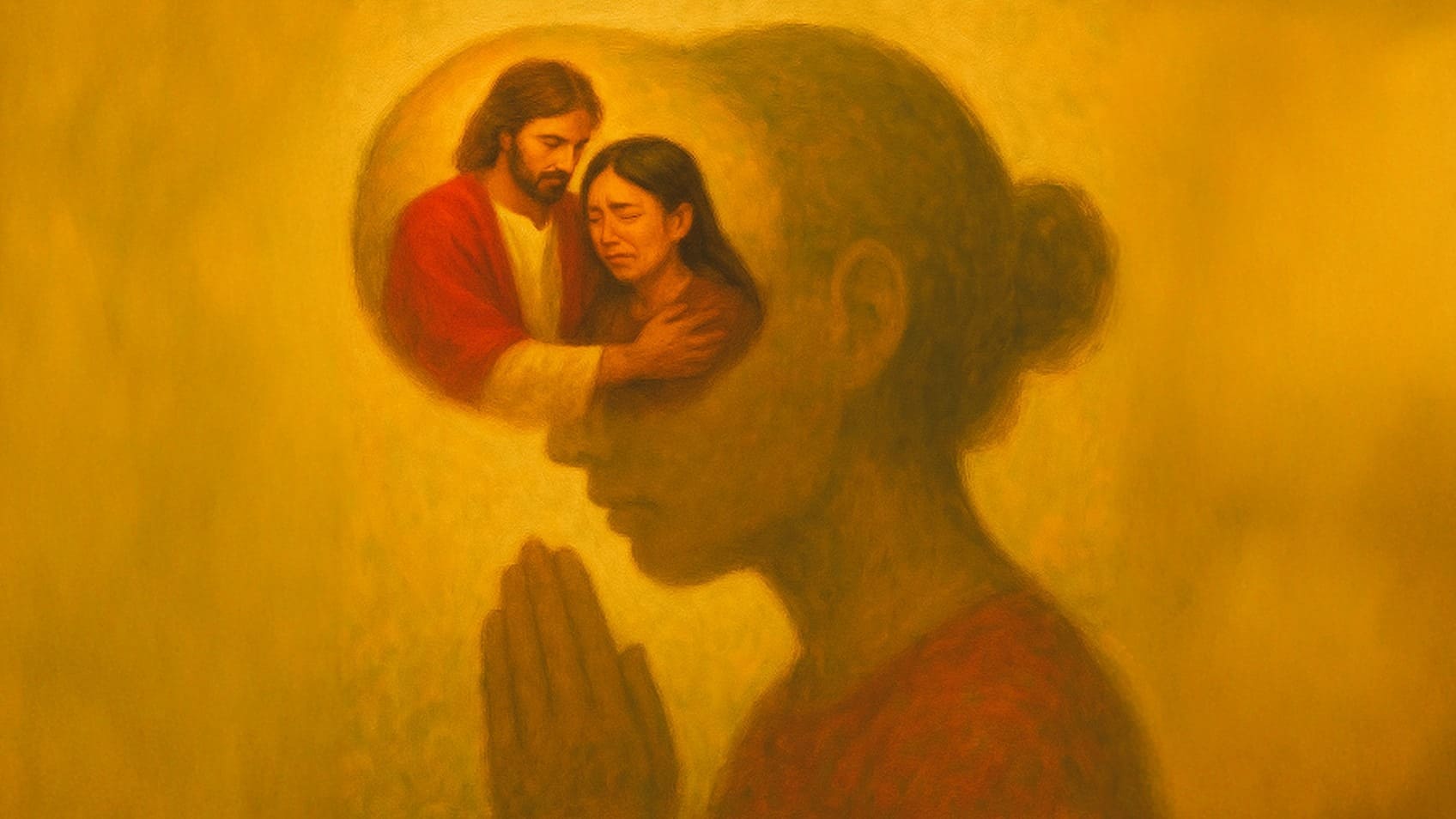

当泪水转为啜泣,我感受到的绝不是感恩。我断定自己没有“正确”的感受。然而,耶稣继续看着我——而且并不是用我不完美的人性所预期的那样看着我。他不判断我。事实上,我十分确定我从祂眼里看见的,正是马尔谷书写福音时所刻划的,耶稣与富贵少年的相遇:“耶稣定睛看他,就喜爱他。”(谷十21)耶稣选择去爱这个少年真实的样子,而不是评断他,在他还没准备好之前强迫他改变。那天,耶稣也遇见真实的我,祂专注看着我、爱我。

祂的凝视令我感到宽慰,同时也深具挑战。那邀请我,更深地挖掘自己。我想知道,是什么让我如此感到困扰。在仔细检视一长串的忧虑后,我发现一场近来的自然灾害,早已为我的家庭带来冲击。我们花了超过半年的时间复原,当中还包括整修房子期间被迫另觅住处。我发现我害怕未来类似的事情可能还会再发生。最终“天意”(act of God)这一词,浮现于我脑海,那当下我意识到,我已触及问题的核心。

我转向耶稣,不假思索地问祂:“为什么?为什么祢让那件事发生在我们身上?”

此时,祂的眼里盈满泪水,紧紧将我拉进怀里,我们的眼泪如泉涌般流下。

在那个祈祷空间里,毫无伪装。那种“如果我有负面感受,或提起一些我认为听似不知感恩、不舒服或具有挑战性的话题,耶稣就不会爱我”的诱惑,逐渐消失了。祂看见当下真正的我,无论我所拥有的与欠缺的为何,祂依然陪着我且爱我。我也看见祂在旷野里的40天所经历的一切磨难,包括祂问:“我主,我的天主,祢为什么舍弃了我?”的那个当下。我从我存在的深处意识到,我们在遭受苦难时,从不是孤单一人。

为了抵达那个境地,我必须敬虔地敞开整个自己,包括我的想像和记忆,并且信任在我的脆弱里,天主会作工。我祈求天主赐我恩宠,以留意从我心底深处浮现什么。在我这么做时,它透露了一个阻碍我与天主连结的诱惑,那就是,天主对我的爱很有限,如果我讲“错”话,这爱很可能就会消失殆尽。那次的祈祷经验提醒我,我需要放下任何关于天主是谁,以及祂怎么作为的推测。当我最后看见诱惑的真面目时,便可放下自我判断,转而注视耶稣那转化人心的目光,还有祂赐予我的无条件的爱。

依纳爵式的默观,是一种充满力量的祈祷。它培养我们与耶稣的关系,以照亮我们的内在,使我们不受纷乱的思绪和感受阻碍,能活得更充实且更真挚。它一再赋予我们力量,使我们看穿生活中种种阻碍我们与天主关系的事物,并帮助我们接受那彻底转化我们、永远在寻找我们的爱。

文: 黎贝加.陆兹(Rebecca Ruiz)

文章来源:IgnatianSpirituality

图: AI 生成图