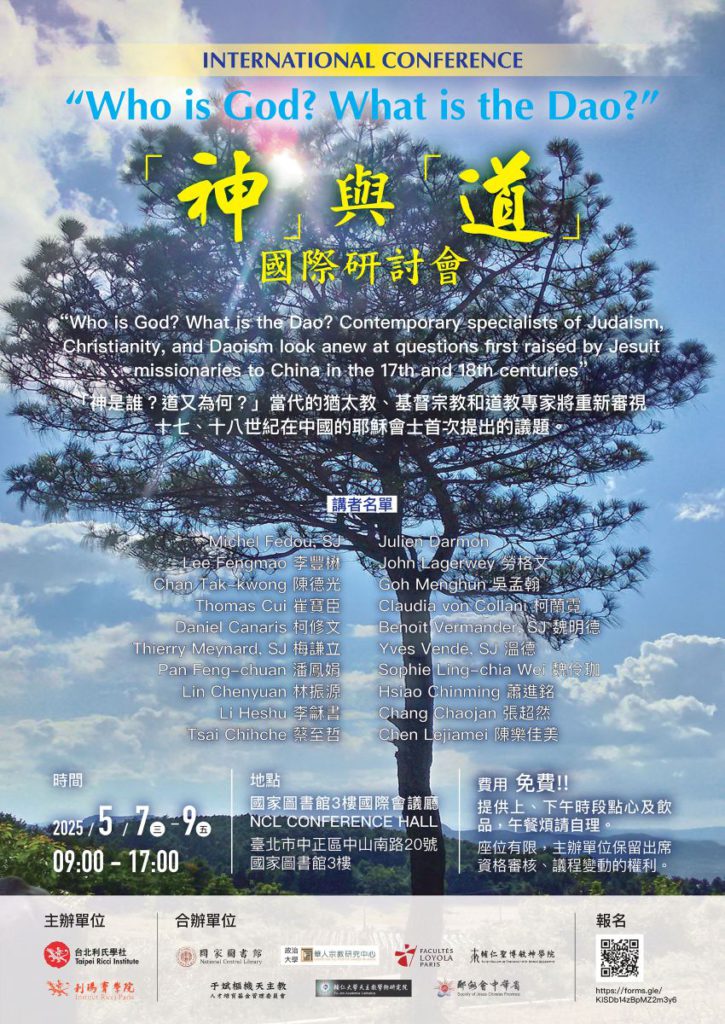

“神是谁?道又为何?”耶稣会台北利氏学社与巴黎利玛窦学院将于2025年5月7至9日,联手主办国际研讨会,邀请当代的犹太教、基督宗教和道教学者专家,重新审视十七、十八世纪在中国的耶稣会士首次提出的这个议题,深入探究“神”与“道”这两个词语的历史与当代意涵。

本次会议的目的主要围绕在“神 ”和 “道 ”这两个关键词,重新聚焦中西方之间的宗教对话。我们将探讨这两个概念在历史中如何演变,以及当代宗教的实践与反思对它们的理解。在中国,“道”通常用于传统道教,也见于宋明理学(新儒学)的语境中;而在西方,“神”一词在犹太教、天主教和基督新教中都有其各自的解读。会议中台北利氏学社与巴黎利玛窦学院,将邀请来自这五种不同宗教传统的各方学者,深入探究这两个词语的历史与当代意涵。

将“神”与“道”相提并论并非新鲜事,早在十七、十八世纪,有一群少数的耶稣会士便已开始研究。虽然天主教和基督新教在翻译Deus及God时,都倾向选用强调其主权的词汇,即Master of Heaven (天主Tianzhu) 和 Lord on High (上帝Shangdi) ──且新教徒同样选择以“道”来翻译《约翰福音》(天主教译为《若望福音》)序言中的logos一词。因此本次会议的首要重点,即是探寻“神”与“道”在天主教与基督新教传统中的历史互动。

在研讨会中,也将发表以下几位耶稣会传教士对“道”的论述:龙华民(Niccolo Longobardo,1559-1654)、白晋(Joachim Bouvet,1656-1730)、傅圣泽(Jean François Foucquet,1665-1741)、马若瑟(Joseph-Henri de Prémare ,1666-1736) 及 卫方济(François Noël,1651-1729)。他们各自以独特的方法论促成“神”与“道”的对话。另外,钱德明(Joseph-Marie Amiot,1718-1793)对儒家舞蹈(佾舞)关于宇宙论意义的阐释,其研究成果也将一并纳入讨论。

1835 年《圣经》译本首次将 logos 译为“道”,至今仍具争议性,因此探究其历史演变对本次会议尤为重要。

为了回答“道为何?”的问题,我们将溯源其历史背景,“道”从公元前四世纪开始发展,作为超越价值观的表达而兴起,并透过修身之术得以实践,直到今日成为民间信仰的角色。同时,我们也不能忽视,“宋明理学(新儒学)”本身叫道学。在此需要强调的是,少数曾探讨“道”思想的耶稣会士──曾被罗马教廷批判成所谓的“索隐派(Figurists)”──他们依循当时的士大夫传统深入探求,主要透过《易经》一书来对“道”提出论述,但只涉及“道”的宇宙论层面,而完全忽略了“道教”上常见的拟人化论述观点。

最后,由于早期对话的展开是在西方神学仍然寄托于希腊哲学范畴之时,因此希伯来与犹太思想很少被利用。正因如此,在试图重建中–西宗教与文化对话中,须将犹太传统视为不可或缺的关键。

总括而言,为开启宗教对话的新视野,本次研讨会聚集当代中国学者与台湾神学家,以及犹太思想、基督宗教神学与道教的专家,并邀请深入研究十七、十八世纪来华耶稣会士神学著作的学者,共同参与讨论。

时间:2025年5月7至9日 09:00 – 17:00

地点:国家图书馆(台北市中正区中山南路20号3楼 国际会议厅)

议程:详见报名表

报名:请点此或扫海报上QR code

文:台北利氏学社

图:台北利氏学社、canva.com