耶稣会北京中国学中心春季新学期,迎接了来自美国的交换学生。他们怀揣著期待与好奇,还有自己独特的故事来到中国,第一次踏上这片陌生的土地,开始了属于他们的留学新生活。

随着北京气温逐渐回升,万物复苏,耶稣会北京中国学中心(TBC)迎来了新的“心跳”。本学期,TBC 迎接了来自美国耶稣会学院及大学协会( AJCU) 联盟学校的交换生,参加“青年使者交流学习计画”(Young Envoys Scholarship, YES)交换项目。怀揣著各自的期待与好奇,交换生们第一次踏上这片陌生的土地,开始了属于他们的留学新生活。

关于为什么会选择中国,每位交换生都有自己独特的故事。美国纽奥良罗耀拉大学(Loyola University New Orleans)学生 Maddie,因为参加国际耶稣会大学协会( IAJU) 的“Magis Exchange” 计画来到中国 。她与中国的相遇便是一场偶然。高中时,Maddie 原本打算学习法语,但因为课程名额已满,她便决定先上一学期汉语,等法语课程有空位后再转学法语。正是这个“意外”的选择,让她对汉语产生了浓厚的兴趣。她发现汉语的逻辑直观且简洁,例如,“大腿”就是“大”的“腿”,而“手指”则是“手”的“指”头,汉字的表意性让她深深着迷。从那时起,Maddie 即与汉语结下了不解之缘,至今已经坚持学习了八年。

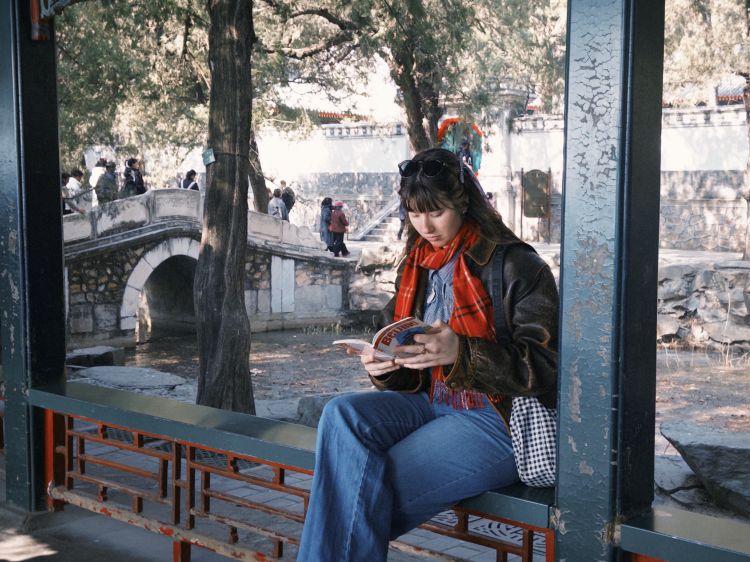

Ruby 的经验则更像是一段跨越时空和文化的缘分。她对中国的兴趣源自于父母的爱情故事——一个从北京开始的奇缘。 Ruby 母亲曾任美国《新闻周刊》(Newsweek)驻华记者,她在上世纪90年代初来到北京,走遍了北京的大街小巷,更为北京拍下了那一时期飞速发展的珍贵瞬间。 1994年,她出版了《北京旅游指南》(Insight Pocket Guides Beijing),书中记录了她亲身经历的北京风貌。

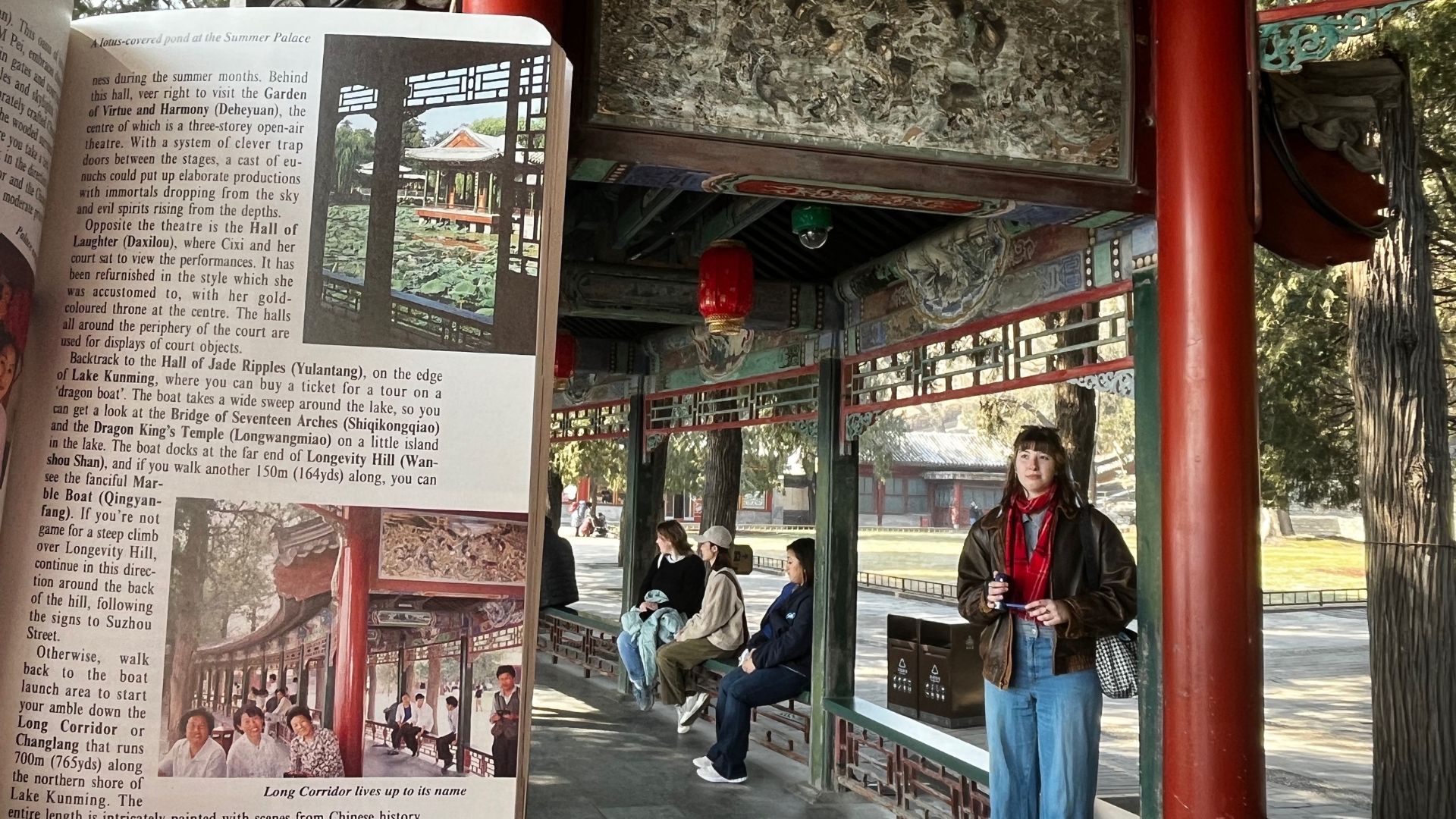

后来,Ruby 的母亲回到美国,在微软工作,并认识了未来的丈夫-Ruby的父亲。更巧的是,Ruby 的父亲也曾在北京生活过。而且,Ruby 的母亲当年离开北京时,公寓里留下了一个未曾清理的抽屉,而 Ruby 的父亲恰好是她离开后该公寓的下一位租客。那个遗留下来的抽屉,在多年后成了他们穿越时光、共同的记忆。如今,Ruby 带着母亲的书来到北京,打算重温父母当年的足迹,并重新拍摄母亲书中90年代北京风景的今天。

带着各自对中国特殊的情感,交换生们来到 TBC。心中的不安、焦虑与兴奋、期待交织在一起:陌生的环境、不同的文化,一切都让人感到新奇却又有些忐忑。然而,随着 TBC 精心安排的“迎新周”活动展开,大家很快便找到了归属感。

TBC 执行总监古嘉文博士带领交换生们参观了 TBC,并介绍了图书馆内的各类藏书与藏品,以及这些藏品背后的悠久历史。中国同学们也带领他们参观了对外经济贸易大学的校园,让他们迅速熟悉了学校的设施和建筑布局。大家纷纷表示,希望接下来的学期能多多探索校园,尤其是到图书馆和教学大楼自习,认识更多的中国朋友。

熟悉校园后,TBC 邀请了一些中国同学和交换生们一起交流。他们对音乐也有共同的热爱,钢琴和吉他的合奏旋律在活动室里回荡,音乐成为了跨越语言与文化的桥梁。无论是经典英文歌曲,或是动人的中文民谣,都让大家陶醉其中。其中一位中国同学,恰巧是对外经济贸易大学吉他协会的副社长,交换生们得知后纷纷表示,开学后一定要加入吉他社,亲身体验中国学校的社团文化。

此外,TBC 也邀请了来自萨尔瓦多的 Laury,为交换生们分享她的留学生活经验,Laury 已经在对外经济贸易大学学习了六年。 Laury 介绍了国际学生会、国际青年文化节等丰富多彩的学生活动,并提供了许多在中国生活的宝贵建议,帮助交换生们消除了对留学生活的焦虑。

随着“迎新周”的顺利结束,新一届交换生逐渐融入了这里的生活,找到了属于自己的节奏。而TBC也将继续作为,他们在这片陌生土地上最温暖的港湾,陪伴他们奏响一段新的留学篇章。

文/图:北京中国学中心