六十年前以牧育才神父为首的耶稣会会士,在耕莘文教院开启一段与年轻学子美好的相遇,六十年后为纪念这相遇再次相聚,一起感谢、高唱圣母玛利亚的谢主曲,然后继续前行。

1963年12月8日,六十年前的圣母无染原罪日,从台北市城南一群低矮的砖瓦屋中,拔地而起一栋新颖现代的四层楼高建筑。一群以牧育才神父为首,在附近台湾大学与师范大学任教的耶稣会会士,从此在台北有了一个名为“耕莘文教院”的家,她也是许多年轻学子心灵上归属的家。

一甲子的岁月过去,耕莘依然是台北的重要地标,只是从以前坐落在巷弄间,有着白色花砖和洗石子灰色外墙的摩登小子,转变成洗练而低调,充满时代感的成熟壮年,现在四周是两条车水马龙的主要干道,还有林立的高楼大厦。随着外界的变化,她内里的生命也起伏了几回。

美好的相遇

2023年的12月16日这天,是她60岁庆生日。一场盛大的家宴,往往是远方或久别亲人重新聚首的好时机,即使天气突然转为阴冷,但一楼大厅里热络的问候声,还是让人感觉暖烘烘的。工作人员一早就携家带眷来帮忙,耶稣会中华省两岸四地的会士们,也有人才刚滑著行李箱进会场,立刻被其他弟兄们上前热情迎接。

庆祝会以隆重的感恩圣祭开启,由耶稣会中华省省会长董泽龙神父主礼,近20位耶稣会神父共祭。襄礼的耕莘文教院主任徐森义神父在证道时提及《路加》福音关于圣母玛利亚访亲的记载中“两个蒙受祝福的女人,有段相当美妙的相遇”,而六十年前,耶稣会会士也在此开启了一段美好的相遇。

这段在台北蒙受天主祝福的相遇,催生出曾经纵横台湾文坛的青年写作会、花了半世纪编纂七大册《利氏汉法辞典》的利氏学社、台湾第一个关怀原住民的社团耕莘山地青年服务团 (后改名为山地学习工作团)、与耶稣会合作完成许多使徒工作的基督生活团,还有开办了无数堂艺文和教育课程,甫获112年度教育部社会教育贡献奖团体奖的耕莘文教基金会。

在社会正义方面的关怀与支持,耕莘也不遗余力。例如戒严时代即已租借场地给党外人士活动,而1990年代王敬弘神父担任院长时,也曾让二二八受害家属于院内开设办公室,接受二二八家属的陈情 (办杂志、举办座谈会)。

到了近十年,耕莘也敏察社会的需要,由利氏学社或基督生活团,举办让不同族群、不同立场人士,对话与交流的座谈会。例如“我的真相,何以不同于你座谈会”、“多元成家与天主教婚姻家庭观座谈会”、“逐浪奋斗的边缘人——关怀外籍渔工座谈会”等等。

六十年来,从整座耕莘文教院不同的单位中,培育出许多青年的圣召和无数教会的中坚。董泽龙神父就是其中一个,他说1980年代就读台大的四年间,他天天往耕莘跑,对这里有很深的感情。他是澳门人,虽然到台湾读大学前已领洗,但真正的信仰培育是从耕莘文教院开始。他在耕莘时不只参加写作会,还担任过堂区圣咏团的团长。当天与会的耕莘写作会大家长陆达诚神父,还有陪伴台大光启社多年的赵仪文神父,都是当年曾经滋养他信仰成长的神长。

耶稣会静山灵修中心副主任陈德仪女士,往来家里、学校、工作地与耕莘,已超过40年。耶稣会的袁国柱神父、赖甘霖神父和穆宏志神父,接力似地当她灵修辅导。曾担任基督生活团主席的她分享,耕莘除了是培育她个人信仰成长和基督生活团团体使命的基地外,更是孕育生活团使徒行动的摇篮,“多少使徒行动在耕莘起脚,而能行走千万里。”

每个耕莘人都有说不完自己与她的故事。感恩弥撒结束后,紧接着是在对面礼堂展开的庆祝活动。首先是邀请平均资历五十年以上的“资深耕莘人”致词,虽说好每个人三分钟,但几乎各个都超时且欲罢不能。

同他们在一起

被写作会成员腻称为“陆爸”的陆达诚神父,说起在耕莘服务的16年间许多趣事时,现场笑声不断。结束致词时,坐在椅子上的他一手拿麦克风、一手用中间三根手指比了个“3”笑着说,主办单位只给他3分钟,但他超过了。那表情像个偷了些时间,多看点故事书或多玩点游戏很开心的小孩。

陆神父是哲学家,却被长上郑圣冲神父,指派去负责文学领域的写作会和许多“他从来没想过的事”。他说他在写作会的工作,不是指导年轻人写作,而是同他们在一起,使他们成为团体、爱这个团体。这16年在耕莘的牧灵工作,界定了他在耶稣会的圣召,他很感谢这段经验。每一个陆神父在耕莘文教院的工作,信手捻来都是精采的故事,无怪乎三分钟不够述说。

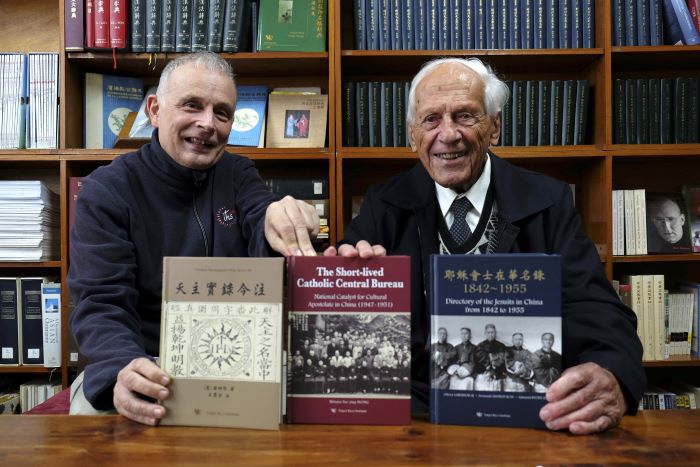

接着致词的是负责耶稣会会士口述历史的张帆人教授,他更是一上台就直接表明他的致词会超过三分钟。他和许多恩人与伙伴出钱出力,从2007年开始合作的16年间,已为12位神父出版了12本书,实在不可能每15秒就说尽出版每本书的幕后,是集合了多少人的爱与奉献:百达我为人人协会、神修小会、基督生活团、震旦之友协会、基督服务团、医师协会、各个堂口的传协会。张帆人教授说,为耶稣会神父做口述历史,也是另一种相遇。

最后致词的是卡内基训练创办人黑幼龙先生,耕莘文教院成立多少年,他和妻子李百龄女士,几乎就在此多少年。他创办的卡内基训练,第一个地点也设在耕莘文教院现已拆除的大楼内。黑先生致词时引用政治时事,风趣地赞美了耶稣会之于台湾社会举足轻重的地位。他也以第一个将福音传播到中国的耶稣会士利玛窦神父为例,强调耶稣会当前应该善加利用科技工具,传播天主教和耶稣会讯息的重要性。

翻动的书页

庆祝会所在的大礼堂,于2021年以“天主的书房、翻动的书页”为概念,重新设计翻修,负责管理的耕莘文教基金会副执行长陈伟茵女士说,这间礼堂是耶稣会面向社会大众,很好的福传空间。她本人也是老耕莘人,在基金会工作已达26年。

耕莘文教院的确像本书,不断地被翻动、继续地被书写。虽然,随着六十年时代环境的变动,有些单位收起,例如耕莘山学团、实验剧团,但也有新血加入,例如教宗全球祈祷网络、台北依纳爵灵修中心、Magis青年中心、儿少保护办公室等。

在董泽龙神父代表耶稣会向礼堂整修的重要恩人致上感谢状,以及一群在基金会长青学苑上课的长者表演口琴合奏后,庆祝活动的重头戏“一人一故事”登场。它翻动的,是现场满座来宾与耕莘文教院之间,一页又一页珍藏的记忆。

耕莘带着木头香特有的气息、花园中的圣母亭、拥抱接纳自己的神父、可以一起笑闹的伙伴、刻骨铭心的失恋、小池子中老是见人就噗通下水的乌龟……

这是由Magis青年中心福音剧组主导的即兴演出,主持人在舞台下随机选出与会者,表达他们对耕莘文教院的感受、曾经印象深刻的画面后,舞台上约十位年轻的演员,立刻将他们的感受与印象,透过肢体表演和音乐,转化为戏剧,呈现在观众面前。

这出所有人“一起演出”的耕莘六十剧码,在进行过程的不同时间点上,拨动了台下耕莘人无数心弦,某些时刻,就好像天主正在亲口对大家说话、正在对整座耕莘文教院嘘气,注入新的生命。

继续传唱

就在每个人胸口饱涨各种情感时,戏剧活动结束,将棒子交给台北依纳爵灵修中心主任方进德神父和黎文静老师。上半天的活动,就在方神父带领“我在耕莘被祝福”的祈祷与分享之中安静下来,暂告一段落。

中午餐会后,活动就转为耕莘文教院的“现在进行式”。参加者可到每个单位闯关盖章,集满十个章,最后兑换小奖品,这是认识耕莘文教院大家庭所有成员,最好的机会。

下个月就满92岁的法籍赵仪文神父,也在这段时间走进他曾经焚膏继晷工作、编纂辞典的台北利氏学社。现任社长、比利时籍的丁立伟神父一见他立刻连珠炮似地说了一串法文。没想到赵仪文神父立即用中文回以:“你的 (比利时) 法文口音很重,我都听不懂。”耶稣会士之间惯有的幽默挖苦,让这两位利氏学社的“前后辈”,你一言我一语地斗嘴,瞬间热闹了平日沉静、充满书香气息的利氏办公室。

在圣母亭花园附近的生态蚯蚓箱,也是一个集章地点。这个在树下,外观乍看像是个橱柜的蚯蚓箱,说明了耕莘文教院从生活中实践小小的生态行动,来回应教宗所呼吁的“照顾我们的共同家园”。将生的厨余做堆肥拿来养蚯蚓,不仅肥沃松软了土壤,还可以生出饱含养分的水,供花园浇水之用。

将近一整天、连续六小时的庆祝活动,就在开心的抽奖和祈祷中结束。热闹过后,耕莘文教院准备好迎向未来更多的挑战,继续她与当代人的相遇。

在圣母访亲的福音中,玛利亚见到表姊依撒伯尔后,唱了闻名于后世的《谢主曲》,徐森义神父在弥撒证道的最后时借此说:“60年来耕莘文教院的前辈们在他们的相遇中,用他们的生命与玛利亚一起传唱这《谢主曲》,我们在此怀着感恩之心,也要继续传唱下去。”

是的,就让我们以崭新的姿态和感恩之心,继续地传唱下去!耕莘文教院,六十岁生日快乐!

文:耶稣会中华省通讯传播中心

图:耶稣会通传中心 & 罗启元 基督生活团团员

一起欣赏,耕莘60周年回顾影片《砖瓦间流动的生命》