第四十一章:与未来的教宗意见不一,1536年

革新司铎?

卡拉法主教在一五五四年当选教宗,取名保禄四世。发生在一五三六年的事表明,即使他与依纳爵有相同的目标,即成立一个“革新司铎”团体以帮助教会,但两人性格不合。他们待人的方式,南辕北辙。卡拉法主教对郝塞斯所做的是阴险的,甚至客观地说是诋毁。他使跟依纳爵做退省的人,心里极度怀疑依纳爵的正统性,甚至企图要日渐加深他们的怀疑。依纳爵和卡拉法主教曾面对面谈论,而谈话都集中在革新司铎 ── 这些司铎名为泰阿蒂尼 ── 属卡拉法管辖。两人深入讨论这话题时,卡拉法不禁大发雷霆。二十年后,身为教宗的他,仍未能掩饰怒火。

我们从依纳爵寄给卡拉法的一封信中,得悉依纳爵的观点。他似乎不关心信的内容是否经过慎思熟虑了,他直率得惊人,以一个平信徒的身分,站在主教面前,请他用情,用善意,用真诚,来接纳他的信,如同他怀着同样的心情写那封信一样。

他一开始就指出一个不容否认的事实:卡拉法在一五二四年创立的泰阿蒂尼团体,发展缓慢。“像小人物经常在伟人前做的”,他胆敢道明他认为这团体为何没有发展的原因。第一个原因是卡拉法自己的生活方式。依纳爵说,他可以理解卡拉法作为团体的领袖,因尊严和高龄而穿着较好,但他亦相信,“有智慧的做法”,是效法古圣先贤,如圣方济各‧亚西西和圣道明,给追随他们的人竖立榜样。

领导人不应该放纵自己,奢华享乐,而应该以德服众。

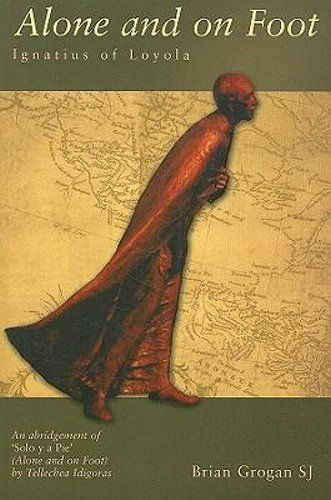

依纳爵在《自传》中,

用了相当多的篇幅来申述这个原则。

然后,依纳爵谈到卡拉法创立的这个新团体本身。他说,泰阿蒂尼太专注于自己的团体,沉醉于咏唱日课,靠人施舍,不出外传教,不做补赎善功,不肯受乞讨的羞辱。依纳爵不敢在信中写下其他更重要的事了。从对泰阿蒂尼这些负面描述来看,我们可以推断依纳爵在他生命的这个阶段,对一个理想修会所怀的期望。

千锤百炼

依纳爵对卡拉法坦诚而不留情面的评语,造成了两个领导人关系破裂的导火线。当卡拉法晋升枢机,并到了罗马,依纳爵将要忍受他赤裸裸的憎恶。依纳爵从未透露过他与卡拉法面谈的细节,我们只知道,其间他除了批评卡拉法的思想,亦表白了他个人最深的信念。

在他看来,

只有英雄气慨和行为,才能真正抓住人心,衍生生命。

依纳爵梦想造就的是经得起实战考验的英雄,

而不是藏身于城市中心的隐修士。

幸好,他留在巴黎的团体,将在一年后重聚,他的梦想不久就要变为现实了。

依纳爵留在巴黎的几位精英,没有令他失望。虽然他返西班牙休养,令他们难过,但他们的关系非常牢固,好像即使没有依纳爵,团体都会继续发展似的。他们都专心求学,且持续每周办告解、领圣体和每天做默想。他们之间的亲密情谊,把他们系在一起,大力支持着每一个人。毕竟,真正使他们团结的是基督,而不是依纳爵。这解释了为什么依纳爵不在,他们仍然在一五三五及三六年,重宣他们在一五三四年八月十五日在致命山上一起宣发的圣愿。

新同伴

他们因有三位新同伴加入而欣慰,三人都来自法国,其中杰伊和布诺特已经是神父了。他们透过当时团体中唯一的神父法伯尔,认识这些最早期的同伴。他们以法伯尔为首,他不是长上,也不是第二个依纳爵,而是在团体中辈份最高。团体的凝聚力来自大家将神操实践。法伯尔擅长用依纳爵神操的方法待人,他有擅听告解的殊恩,有真正能同情别人的神恩,所以他吸引了很多人。众多来向他忏悔的人当中,有一位叫巩路易‧刚卡威‧卡马拉,年仅十七岁,是葡萄牙人。依纳爵在一五五三至五五年间就是向卡马拉口授他的《自传》。

一五三六年十月三日,依纳爵在威尼斯时,法伯尔、劳德理格、撒尔墨龙、鲍巴第拉、杰伊、库杜莱和布诺特都获得了文学硕士学位。这个学位雷奈士和沙勿略早已拿到了,但两人却未能取得神学硕士学位,因为这要用多几年时间,而他们打算离开巴黎的日子,即一五三七年一月二十七日,很快就到了。实际上,他们要将这个日子提前到一五三六年十一月,因为法国和西班牙开战了。离开巴黎前,雷奈士和沙勿略取得曾经在巴黎神学院,读过一年半神学的一纸证明。

反省:

在依纳爵看来,只有英雄气慨和行为,才能真正抓住人心,衍生生命。

你是否发现自己,总被别人的英雄行为所折服?

(待续)