“36年前,我以为我的人生已经定了:考上了博士研究生,正在做论文的研究;毕业以后,我会在某一个美国大学当教授,找个美国老婆,生2.2个孩子(美国平均数)。虽然我的论文题目是中国的政治经济学,但作为美国人我当时不可能来中国大陆学习。那年的感恩节,我在老家,突然接到了一个电话。我在斯坦福大学的教授问我想不想去北京学习……”

1978年的那个决定,改变了韩诚(Frank)的人生轨迹。一个美国斯坦福大学的学生,在中国改革开放初期来到北京。在北大学习一年后,因为“我还不想回去,我觉得中国太有意思了”,之后便在这里学习工作了40年之久,妥妥地成了一个中国通、“北京人”, 也成为中美经济文化领域不可或缺的一座桥梁。

韩诚是1979年中美恢复外交关系之后首批来华学者之一,是两国在文化教育领域孕育的一粒种子。或许因为这一点,无论转换过多少个职业身份,“文化交流”始终是韩诚的人生主题。从商几载后,他重返教育,促成北大斯坦福中心多个项目的落实,培育著更多中美文化教育领域的新青年。

曾在TBC教授China in the World Economy,多次跨国和跨界的韩诚,称得上是“斜杠中年”,此时的他仍在为中美文化沟通和中美的教育事业而努力。如果你好奇美国人眼中的中国是什么样的,如果你对中美文化交流感兴趣,如果你也对教育事业抱有热忱,不妨来听听Frank传奇般的人生故事。

韩诚 Frank Hawke

• 斯坦福大学经济学文学士、政治学硕士

• 斯坦福商学院大中国区主任

• 曾任多家企业的高管和董事

韩诚 Frank Hawke

• 斯坦福大学经济学文学士、政治学硕士

• 斯坦福商学院大中国区主任

• 曾任多家企业的高管和董事

改革开放初期生活在北京的美国人

为什么来自美国中产阶级的白人孩子,

想来中国花一年时间学习中国政治或历史?

当时我正在斯坦福大学攻读中国政治经济学博士,学这方面的学位早晚得来中国,起码得提高语言能力。所以正确的问题应该是我当时为什么对中国政治经济学感兴趣。

我的本科专业是经济学,但因为我爸爸在空军是负责搞核武器的军官,当时斯坦福有一门课程叫Problems of Arms Control and Disarmament,军备控制和裁军问题。我想这和我爸爸的工作相关,所以我就学了这门课。那门课挺有意思的,由来自斯坦福各个学院的教授来介绍核武器。当时组织这门课程的是一个研究中国问题的汉学教授,叫约翰•路易士,他引起了我对中国的兴趣。在学习了哈利•哈丁教授的另一门关于中国现代政治的课程后,我马上就决定攻读政治学博士学位,重点研究中国的政治经济。在准备各种考试和写论文的空隙时间中,我们可以去中国加强语言能力并收集研究材料。

当时是1978年底,美国人不能到大陆来,因为两个国家还没建交,所以当时我本来是打算去台湾。但就在我快完成课业的时候,我记得是差不多快感恩节了,我的论文教授给我打电话,说斯坦福大学和中国科学院已经签署学者交流协议,问我要不要作为斯坦福的代表研究生到北京学习。我说要,所以他们就安排我来了。当时我挺高兴的,因为我研究的方向是有关中国大陆,因为去不了大陆,只好选择台湾,现在能去大陆,我当然高兴。

1979年1月1日中美建交之后,我和另外七个人2月23日就坐飞机到了北京。

1979年是中美正式建立外交关系的第一年,您的中文也才刚起步,

您和老百姓都能聊些什么?有没有发生过很有趣的事情?

我听说去有些国家学习他们的语言的时候 ,如果你没有很好的掌握他们的语言,当地人都不会理你,非常冷漠。但中国人相反,每个人都特别好客。你一说“你好”,他们就特别开心,说我的中文讲的很好,特别鼓励我。因为中国人知道他们的语言挺难的,一定程度上中国人也因为这个事情而自豪,因为这意味着中国深厚的历史积淀。所以一个外国人愿意花时间学习中文,他们觉得很感动。虽然我的中文水准并不那么高,但当时中国老百姓还是很愿意听我说话,跟我聊天。

我在语言学院(编者注:现北京语言大学)待了1个学期,但我不是一个好学生,我经常不上课,因为我觉得在课外练习中文比在课内练习中文进步更快。当时中国教外国人学习中文的材料和方法不是很先进,而且中文班上课进度太慢,没什么意思,学不了什么东西。上课听别的留学生说错了好几次,才能听老师说对一次,但在外面都是很标准的普通话。当时我是博士生,也不需要这个学分,我就打算上街去,边吃饭边和中国人接触。另外因为我想到时候写论文的时候需要做研究,所以想很快提高我的阅读能力,我就老往外面跑。

当时正好赶上中国各类杂志、报刊层出不穷的浪潮,所以我每个礼拜都去六部口那边一个大的邮局,每次去都买好几本关于政治和经济的期刊和杂志。买完之后我就去隔壁的清真餐厅鸿宾楼,冬天就吃火锅煮熟的羊肉片,夏天就吃羊肉锅贴。涮羊肉的时候,十个人围着一口锅坐,每个人都有自己涮肉的区域,然后大家一边聊天一边涮肉,很有意思。

您是如何通过中国人的眼睛看中国?

用这种视角去看中国给您带来的最大改变是什么?

通过中国人自己的视角,我了解到了中国的历史,因为不了解中国的历史是没办法了解中国的现在。我本来之前对中国历史不是特别的感兴趣,后来我发现我因为缺乏对中国历史的了解,因此阻碍了我对现在中国的了解。

其实在来中国之前我没有学过19世纪之前的中国历史,后来我才慢慢感兴趣。这是我的一个很大的改变。一个人去另外一个国家待上一段时间的话,肯定会被改变的。尤其是中国和美国的文化环境完全不一样,我身边很多人都说我变了特别多。

在北京大学学习及后期任教期间,

留给您印象最深刻的人是谁?

对我来说是洪俊彦教授,当时他主要负责经济学系美国学生的学术生活。1980年冬天,我独自一人过春节,这是中国文化中最重要的节日,所以洪教授邀请我到他家里吃年夜饭。直到他前几年在香港逝世之前,我一直跟他有保持联系。

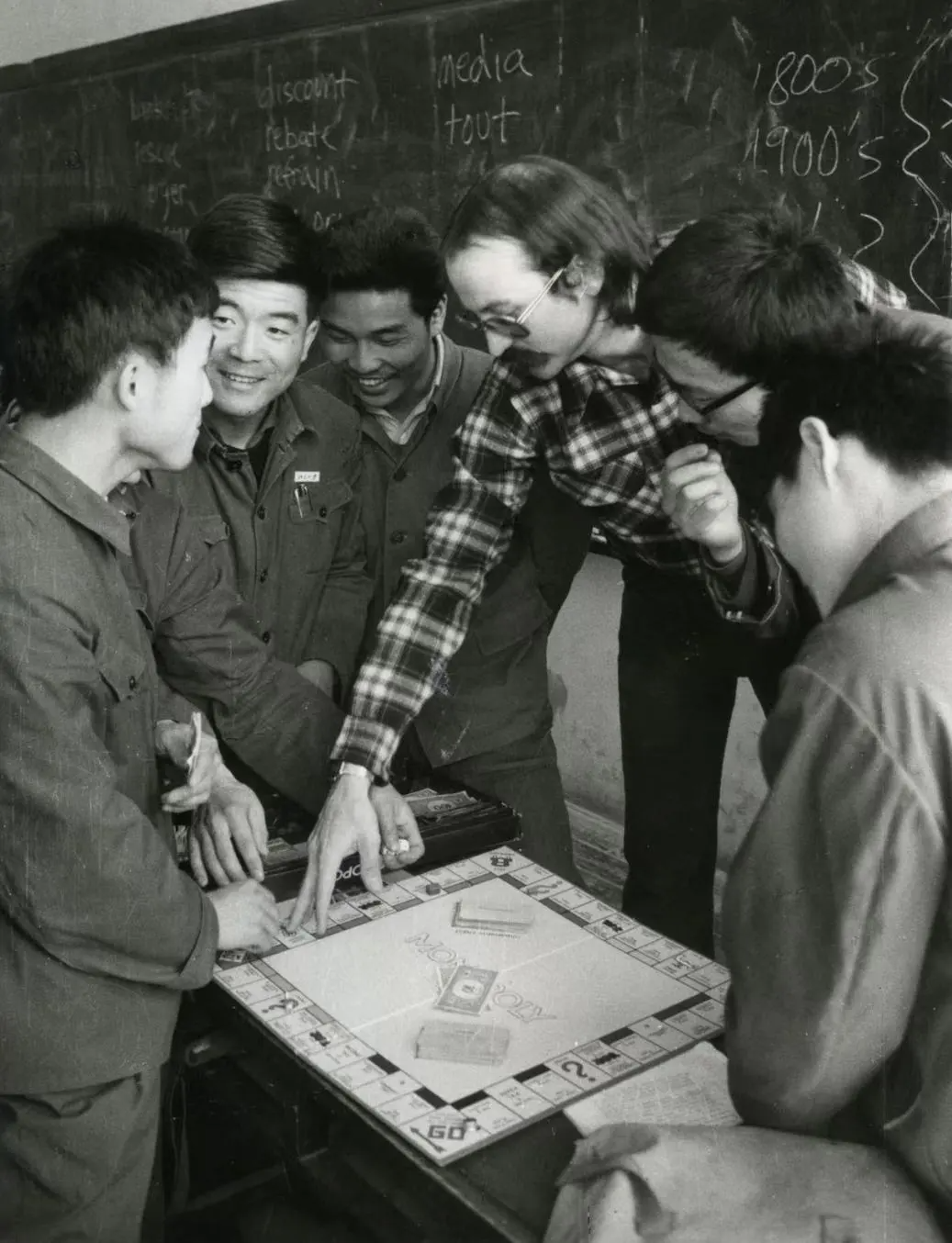

本来当时我的计画是在中国待1年就回去,但到了1980年1月,我还不想回去,因为我觉得中国太有意思了,而且我的中文水准还没到让我满意的程度,所以我还想继续留在中国。那时候刚好洪教授问我是否可以再留一个学期教英文,教他当时带的经济学系三年级的学生。我认为教英文没意思,但洪老师的意思其实是表面教他们英语,实际是教他们西方的新古典主义经济学课程。因为当时北大不允许教除了马列之外的其他经济学课程,但洪教授知道这个一两年内就会更改,但到那时大三大四的学生就已经毕业了,如果没有任何对西方经济学的了解的话这对他们未来就业是不利的。所以他就安排我来假借教英语之名来教他们西方的经济学知识。

我还记得当时我的学生有丘小雄(编者注:曾任国务院副秘书长、国家税务总局副局长)、易纲(编者注:现任中国人民银行行长、党委副书记)、海闻(编者注:现任北京大学校务委员会副主任、北京大学汇丰商学院院长)……

“先驱者”、“中国通”、“北京人”中,您会选择用哪个词形容自己?

首先我不是“北京人”,我不敢当。

其次我也不敢说自己是“中国通”,放眼全世界都没有一个“中国通”,因为中国太大、太复杂、变得太快,任何一个人都不可能是个“中国通”。有的人问我为什么在中国待了40年,我有很多原因,其中一个原因是中国总是在变化。之前可能每五年就是一个新的中国,现在可能是每三年就是一个新的中国了,所以你得一直了解新的中国。面对日新月异的中国,我总是在学习和了解的路上。

但我觉得我算是“先驱者”,倒不是因为我干了什么伟大的事情,主要是我正好碰运气被选上成为第一批来到中国的美国人。

如果让您重新选择,

25岁的您会选择1979年来中国留学还是2021年来中国留学?

对我来说我觉得都行,因为这是两个完全不同的环境。1979年那时候的中国挺可爱的,比较穷但比较简单,那个时候的中国你现在可能再也看不见了。现在我们都有手机都能上网,每个中国人都比那时候懂太多了,所以我特别珍惜那时候的时代。但对我来说如果我现在25岁的话,我可能不一定去中国了。

但是现在非常需要美国人去中国,因为两个国家的关系越来越紧张,需要更多的人互相交流,帮助两个国家互相理解,所以这时候的中美交流比那时候可能更重要了。

再回到中美教育成为一座桥

在北大教课是您第一次任教经历吗?

不是,我在斯坦福做研究生的时候也做过助教,虽然教学经历不多但也算有。

给当时中国顶尖学府的学子们授课是怎样一种体验?北大的任教经历又对您产生了怎样的影响?

我觉得那时候的学生像海绵一样。因为他们以前都是工农兵学院的,他们的生活和学习已经被耽误好几年了,所以他们都特别珍惜这次重新回到北大正常学习和生活的机会,这对以前的他们来说是想都不敢想的。所以他们学习得特别认真,难怪后来好多都成了中国数一数二的人物。他们如饥似渴的好奇心令我一直到现在都印象深刻。

我在北大任教的时候,有很多想要在中国做生意的美国人来到了中国,他们都能见到中国的领导。但我作为一个学习中国政治经济学的学生却见不到那些领导,因为我当时没有中国感兴趣的东西——资本、技术和管理知识等。我当时就决定我要当个商人,借助这个管道增加我对中国的兴趣和了解,帮助我更加了解中国政治和经济方面的情况,接触更多有意思的中国人。

下一期,来听听Frank讲述:

他为何从商多年后转入教育领域?

他理想中的高等教育是什么样的?

留学渐趋低龄化,他有什么建议?

北京中国学中心(The Beijing Center)成立于1998年,是安东神父 (Ron Anton, S.J.) 于1998年成立的非营利高等教育机构及研究中心,志在通过文化教育与学术交流,促进中外文化的相互理解与交替。