文/范毅舜

我坐在静山修院餐厅窗边,窗外的杜鹃花丛、长青树,繁茂依旧。

这是我在静山的圣境。

我不是个容易放空、安静祈祷的人,修院二楼入内就是得恪守静默的圣堂,除了让我无法久坐,有时反而让我不耐,但在这方圆不大的餐厅一隅,却能让我静下心来,尤其是有音乐、咖啡相伴时,我闭塞的心情总像暴雨后的晴空,辽阔静谧,让我体会到一种入定般的恬适感。

但今天可不一样,就在前夜,我接获静山来电,说年事已高的马神父,白天时给摔了一跤。第二天一早,我放下手边工作,自南部赶来,在医院探视完马神父,趁他做进一步检查的空档时,我安步当车的自医院走向静山,只为在餐厅这处能让我放空的位置坐上一会。然而我的心,怎么也无法平静,我不断自问,若有天马神父不在了,我会不会再上这儿来?

过去几十年,每当我面临庞大冲击难以自处时,总会想到马神父,他犹如不倒的精神堡垒,总能让我立时重整自己,重拾希望。例如年前当我父亲在医院做检查,却意外过世后的第三天,我就来到静山。我涕泗纵横的与马神父为父亲做追思弥撒,更近乎忏悔的请他帮我减低罪恶感,因为过去几十年,我与马神父晤谈的时间远多过与父亲相处的时光。

在此灵修重地,我的内心却如此忐忑矛盾,我绝不愿他有天满身病痛,无法再自理生活,如等死般被遗忘于某处,但有天他真走了,我又有多少把握,坚信我们能在另一个世界重逢,就这个议题,我倒是与马神父开过一个有趣的玩笑。

某年春初,我自国外归来,到台中发表新书。傍晚,距晚餐不到两小时的空档,陪伴我的老友问我还想去哪逛逛?我试探的问,能否去趟静山。这要求很不恰当,首先,从台中到彰化虽不远,却总有段路,再者到了静山,我得与马神父一起,全然顾不了他。未料,同为教友的好友竟不以为忤,他说那儿有几位与他熟识却已长眠的神父,他正可去悼念一番。

日近黄昏,在路上耽误了不少时间后,终于抵达静山,我们能停留的时间不长,进入修院找著理家神父,却找不到马神父。时光流逝之际,我从大厅门缝看见马神父正拄著枴杖,走在雨过天青的花园里,我放下朋友,怕吓到马神父的从他面前走近他身边,待他认出我时,满是惊喜,一脸笑意的说:“啊!你来了。”

我挽着他的臂弯,亲密地对他说:“有天,若我们能在天堂相遇,以这句话开头岂不妙哉?!”我们在湿漉漉的庭院里天南地北的聊了一会,一刻钟后,我送他进屋,又与朋友赶回台中赴约。

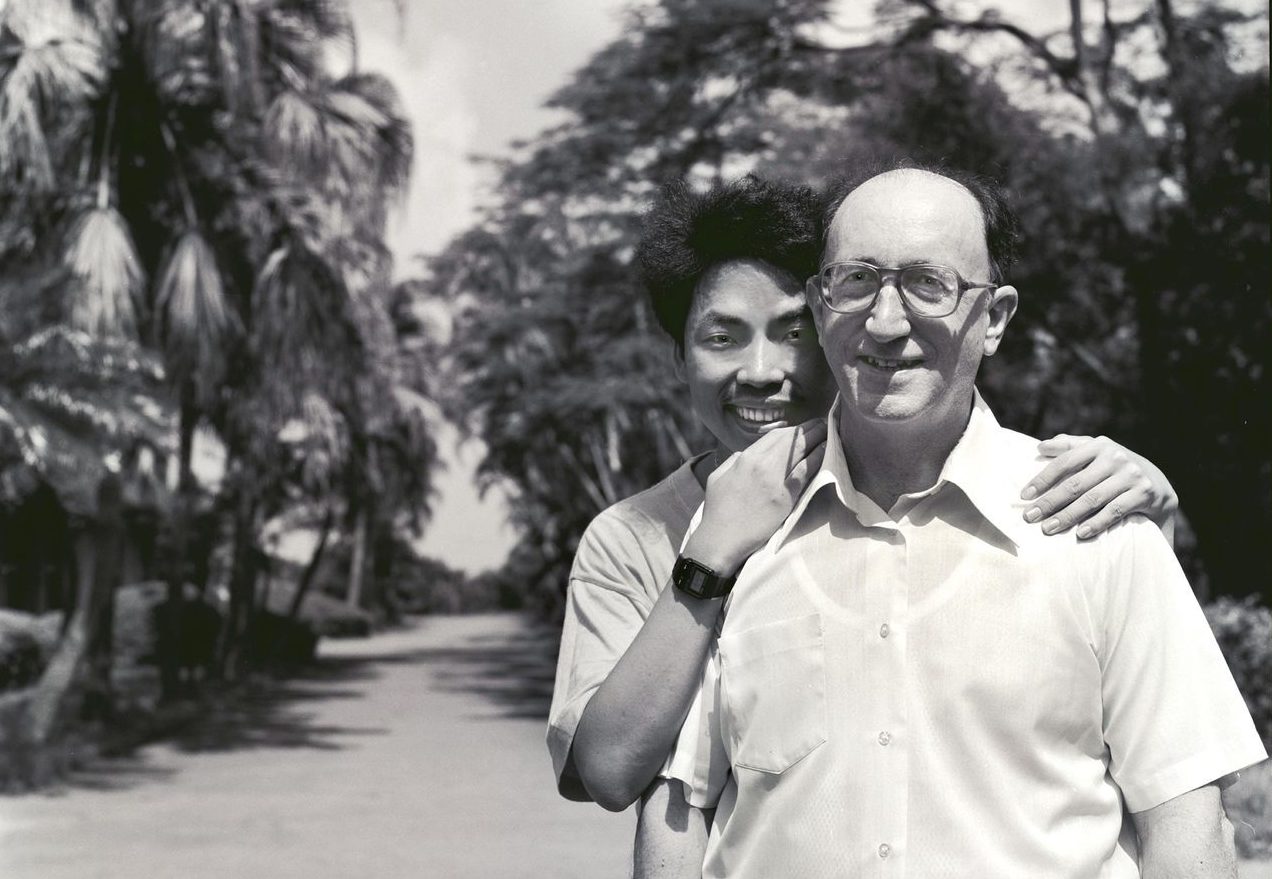

他人眼中的怪异组合

我与马神父相识近三十年,我步入社会后的人生与他紧密相扣,事实上,我有几个重大,本欲放弃的创作最终能完成,也与马神父有关,我深知那潜藏在艺术家脑海中的创作欲望,在无从对应的现实环境中极易变成一个压垮自己的自我中心。有马神父这样的聆听者,我除了能厘清方向,更找著前进的动力与勇气。

在外人眼里,我与马神父是对怪异组合。前静山院长、意大利籍的王秉钧(Rev. Gino PICCA,1937-)神父有回竟为此提出疑问。

那回我自极有限的时间内,挤出一个晚上来拜访马神父,在与马神父单独用餐时,胖嘟嘟的王秉钧神父在外敲门探头问道,用完餐可否加入我们?我开玩笑的对他说,我只有一个晚上,我要独享马神父,他不可来搅局。王神父仍不死心地说,他有瓶可与我们共享的好酒!

饭后,王神父拎着酒及三个酒杯来到我们身边,他边开酒边认真地问:“我长久以来一直有个疑问,为什么Mariano(马神父的西班牙名)会跟尼古拉斯成为如此契合的朋友?”除了年纪差距,马神父恪守传统,沉稳好静,从不批评时事、环境,而我却终日聒噪不停,脸上更藏不住好恶,至于那些被马神父日夜奉行的教会传统,有时更让我嗤之以鼻。

“四分之一个世纪前,我初到静山时,总有人在我背后蜚短流长,当我对自己都不那么有把握时,你为什么那么信任我?”我将王神父的问题转给马神父。

“这是个简单到不用回答的问题!”马神父喝着葡萄酒,不急不徐地看着我说:“因为你一开始就很信任我!”

初到静山

与马神父初会面时,我才二十八岁,而马神父正步入耳顺之年,我们的年纪整整相差三轮。

至今,我仍记得与马神父共度的一切,有些事不好再细想,例如,夜猫子的我从不能按时起床望弥撒,甚至连早餐也不去。至于安静默想……算了吧,爱唱歌的我,有时只能到静山的墓园去吵吵“死人”。

从一见到马神父我就对他很开放,但这不表示我什么都跟他讲,因为有很多议题我自己都不是那么清楚。我们的交谈常从我批评教会开始,马神父总是细心聆听,他不似某些神父往往会强作辩解,甚至被我的言论激怒。而像我这样冥顽不灵的人,在他不带批判的聆听中,除了厘清一些交谈方向,更带给我不少成长与深度自省。

我与马神父的灵修晤谈,从不是一种深怕忤逆教会体制,或是服膺官方说法的客套交谈。事实上我极端厌恶自小在教堂中看来的宗教画,尤其是是一些以西方天主教圣人为题的小卡片,这些都是西方十九世纪很糟糕的甜美人物画,画中脂粉气很重的圣人,有如芭比娃娃般的没有灵魂。我也不信“慈母”圣教会这说法。这个教会在人类历史上虽成就了不少伟大事蹟,却也有极为黑暗的一面。

马神父是耶稣会士,又是西班牙人,父亲更死于二十世纪初闻名全球的西班牙内战,我几乎可以想像,与他聊有关教会负面的议题会令他多么不快,我从未想去激怒任何人,只觉得,人既然会犯错,由人组成的教会也一样,尤其当教会以糖衣或很多俗成观念将我裹得快窒息时,我得奋力找出自己在这信仰中所处的位置,和能继续深入的接口。

我与马神父对信仰有更深入讨论,我知道他的信仰不是那种故作天真般的无忧无虑,而是胆敢检视每一个隐藏在人性中,不堪对外人道的黑暗层面。也因为开放的晤谈,我更可与他抒发我不容于主流教会的见解。我说曾有人因我是教徒又从事艺术工作,而故__意问我天堂的样子?我总回问他们想看歌德、文艺复兴还是巴洛克式的天堂?而可敬的马神父对这议题倒是回复的很简单:“天堂啊,是个我们无法想像的境地!”

我不会去探究我与马神父如此契合的原因?但我珍惜与马神父每一个共处时光,纵然我有很多与教会主流牴触的想法,但我从马神父身边总获得连自己也感到讶异的勇气。

多年前,当我因《公东的教堂》得不到相关人士的支持与肯定,准备放弃却又不甘心之际,我打电话给马神父,我未直接对他说明我的挫折,只试探的问他:身为修道人,他有没有那种陷入黑暗,觉得上帝离他很远的经验?就教友立场,这样问神父简直是大不敬,身为传道人的神父怎会有这样的处境?未料,马神父在电话那头静静地告诉我:“当然有!而且不止一次!”我深受震撼的继续问他:“那你怎么处理?”马神父仍以他一贯沉稳的口吻说:“我会更努力相信,祂一直与我同在,没有舍弃我。”我双眼噙著泪对马神父说:“我不知道你的上帝究竟伟大到何种程度,让你这样一往情深,从不抱怨的信任祂。我只能就我的立场表白,若你的上帝存在,他一定会祝福我们的友谊!”挂上电话,我开始书写《公东的教堂》,期间还去了趟瑞士采访教堂设计师达兴登先生。四个月后,我将全书图文完整的交到编辑手中。

马神父为我完成了一本接一本的著作而高兴,由于中文不好,除了照片,他很少阅读我写的内容,有时,若时间允许,我会逐字将内容翻译给他听。《公东的教堂》前一部著作《山丘上的修道院》前后花了我三年功夫。里面某些见解,在书写过程中带给我不少压力,例如当我把无神论艺术家创作直比虔敬僧侣的祈祷,且认为他们同样在为心灵提供养分,为腐朽的生命营造不朽的精神时,我很担心这个观点会遭致教会批评。

有马神父在身边,我对这样的觉醒,竟一点也不惧怕,从他身上,我知道那位上帝远超过我,甚至这个教会的认知,所有关于祂的图像,只不过是人们对祂的想像与情感投射。我与马神父开放但守分寸的谈性、谈婚姻议题,甚至神职人员也会罹患羞于启齿的忧郁症等,这些都在我们的交谈范围。在与马神父晤谈时,我才明白,我亟欲追寻的上帝就像基督说的,“是活人,而不是死人的上帝。”

要记着,天上有位深爱着我们的天父

我头一次感到马神父真是老了。仍记得第一次上静山时,马神父虽不壮硕却很有精神,微微发福的他,稳的像座山,让人很有安全感。我更记得由于我好动、难以安静,他偶尔还会带我往还没有辟建为高尔夫球场的后山走走,甚至在拜访他后,亲自开车送我到火车站搭车,而我竟有好多年没坐他的车了。

在他几度身体不适、精神消沉时,我还与他开玩笑说:“你不能死喔!我还有很多事需要你帮忙!”马神父总为我这不正经的玩笑幽默地回答说,他会努力。然而当我看到他身体不适,却又强打起精神,不知如何是好时,竟对他说:“你的上帝真差劲!他为什么创造人,又要让他们衰老、病痛、死亡。口口声声说爱世人,我看祂简直有虐待狂。”马神父听到这话总是苦笑而平静的对我说:“尼古拉斯!我们一定要记着,天上有位深爱着我们的天父!”就不再言语。

与马神父多次相聚,他最珍惜的是一张早已发黄,被他夹在圣经中的照片,那是他八岁那年,与父亲在家乡毕尔包(Bilbao),途经一座大桥时,被一个兜生意的摄影师所拍的照片。

相片里的他身着水兵服,牵着父亲的手过桥。那是他对父亲唯一的纪念,因为他的父亲在他十一岁那年的西班牙内战,遭到人民阵线的左翼联盟军射杀过世。我从未听过他为此抱怨、愤怒,他相信自己的父亲早在天国一个更好的地方。而我也从不愿在西班牙内战这议题上与他多做讨论,因为那除了无法挽回他父亲不在的事实,更无济于我们对这事的见解。

马神父来到静山的十年后,我也来到静山,当时静山还有三位被马神父指导的初学修士。这三位修士年纪与我相当,但性格思想却迥异。直到步入中年,我才明白,马神父多懂得因材施教,他相信每个人都有来自上帝的禀赋,他的工作,就是陪他们辨识,进而尽情发展、开发自己的潜力。例如,他从不鼓励我走修道这条路,他明白告诉我,我的圣召不在这方面。他甚至觉得我不必像一般教徒,勉强恪守礼仪规范。

马神父当年给我无法想像的自由,例如我不喜欢跪在教堂里祈祷,而喜欢以歌唱抒发信仰,他会把我带往静山另一处空会堂,让我不会打搅到别人的唱个过瘾。当我对他表明,实在很讨厌如唸经般的念诵玫瑰经时,他也不以为意。有时,我觉得自己太与众不同,怕走上歧路,他总肯定地对我说:“艺术家,认真、诚实地作你自己,天主会看顾你。”

虽然我忠实于自己的感觉,但现实人生总有难以辨识的迷惑,有将近七年时光,我以生命答复一个不容于教会教导的情感召唤,虽然马神父曾表态不赞同,却未横加阻止,而我也在几次挣扎后决定往前,因我相信若碰到麻烦,他会在这等我。

马神父花了很久时间接受我与另一人的关系,但在我遭遇背叛,遍体鳞伤的回到他身边时,他未置一词,只尽力陪我疗伤。情变一段时间后,偶尔我还在为所发生的事伤感,他总会坚定地说“不值得!”我起初以为他是以修道人的立场,将这一切视为扰人心灵的红尘俗事。直到多年后才明白,原来他虽有修道人的慈悲,但对一个会背叛与糟蹋他人信任且不以为意的人,非常不以为然。

我因为马神父而对静山衍生很多情感。

除了餐厅这小角落,我很喜欢上到修院建筑顶层,一处可浏览整个大彰化地区的平台。有时在想,若从修院启用那天,在平台某处架台相机,三不五时的以同一角度对山下俯拍,将可见到大彰化地区几十年来的变化。山下景观,天翻地覆,但静山的一切却不动如山,恰如修院建筑入口处的一副对联,“静中乾坤大,山中日月长”。在没有网络、手机的时代,由于没有报纸、电视、收音机,天地中的静山全然与世隔绝,所有住进这儿的人,自然得放下一切,在深沉的宁静中体验到一种恒定于当下的合一。

早年,我的朋友为我总往静山跑,充满好奇。有回,几位从事舞蹈创作的好友与我到这儿帮忙采咖啡豆,我们一早从台北驱车前来,在林间,虽被小黑蚊叮咬,却仍心无旁骛,汗流浃背的将咖啡豆一颗颗自树上摘下放进桶里。当天冲完澡用过晚餐,要回家前,大伙坐在修院阳台上看着天上的星子与山脚下的万家灯火。我们没半个人出声,甚至连最爱的音乐也不敢听,因为担心美丽的乐音,会将我们最后的矜持瓦解,届时可能连艺术都放弃追求而在此当长工。

确定马神父可回静山修院后,我又驱车南返。在还来不及放下忧虑,庆幸他终能回静山生活时,马神父再度跌倒。

这回,修院将马神父送往台北耕莘医院诊治。知道消息后,我日夜兼程的赶车北上。来到医院,他有点挫折的对我说,不要再来这看他,他出院后就要转入辅大颐福园。那日,从医院出来,直到南返前,我在台北街头,像个游魂般的浪荡了一日。马神父终于要离开静山,我生命中最宝贵、最冲击,甚至最美好的一段成长岁月,终将成过去式,永不复返。

跨越四分之一个世纪的友情

“你怕死吗?”

“一点也不!但我难免担忧到生命最后,我将无法自理生活。”

转眼间,马神父已入住颐福园一年多时光,我趁返台有限的时间来探望他。

“那我们就祈祷祂会给我们在睡梦中离去的恩典!”

我怎会如此豁达的鼓励马神父?所有友谊故事最后不都有万千不舍的情绪?我又如何定义这一场跨过四分之一个世纪的友情?

马神父的身体越来越虚弱。在颐福园,他很多时候躺在床上闭目养神,每回拜访他,我总是在敲门后就迳行进入。

有回,他衣冠不整,盖著薄被躺在床上,一见到我,他万分抱歉。

“既然躺在床上,自然不必穿那么多衣服,”我尽量减低他的尴尬。

日近中午。马神父说他没胃口,管理人员进门哄他起床吃点东西。他吃力地坐起,我蹲下地,帮他双脚一一穿进裤管,将长裤提起,再小心翼翼地将他扶起床。我很高兴能为他做点事,却又担心伤到他的自尊。我多清楚他对自己、包括对我,都永远想保有一个端庄、全然自主的形象。

午餐后,我挽着他进庭院散步,这才发现,不知打何时起,我们的步伐往往只是半个脚掌的距离,因此,光从他的房间走向大门就得好几分钟。缓慢脚步中,我惊觉过去几十年,我与马神父的关系一直是种活在当下的现在进行式,如此说来,我对天堂还有什么期待?所有的信仰不都在殷切地告诉信徒,有个更美好的世界在死亡背后等待。

“天堂啊!是个我们无法想像的境界!”我想起马神父的话,却淘气地对他说:“那万一我们闭眼就不再醒来,那会不会是一种永恒、近似虚无的寂静?”

这玩笑无法回答。

我们并肩坐在树下椅子上享受凉风吹拂,光影在树梢间游移,无言中,我发现我们从未对彼此承诺,说什么在天堂相随的道理,直到此刻,我益发感到,马神父对我的关系从来不是高高在上的带领,只是一种淡淡,难以言传的陪伴。一时间,我竟感到这不就是信仰在阐述人际关系时,最高深复杂与最难做到的部分。

我从没有幻想有天马神父离开人世时,我会溼答答的眼泪掉个不停,或在追思弥撒中,在与我们无关的陌生人面前,略带虚荣地见证我们的友谊,甚至发表那种他会在天堂等我,我们会在基督中相逢的宗教式寄语。

但有点我会确定:

“啊!你来了。”

若我们身后能再相见,我相信,马神父或我的表情,应一如他在雨后静山见到我时,充满惊喜、一脸笑意的模样。我会如往常般,紧紧挽起他的臂弯,告诉他我打哪来,又经历了什么事。

现代人讲求效率,更讲求投资报酬率。信仰若抱此态度,洽若将土里种子不停挖出,看是否生根发芽?植物铁定无法存活。基督所比喻的芥菜种信心恰是如此。人间无法长久,但一颗芥菜种,有天会长成大树,连飞鸟都栖息在上面。一九八八年我初上静山,有位匈牙利籍的老修士故去,在此举行殡葬弥撒。礼仪前,我隔着玻璃棺材盖仔细端详他,却被一位神父嘲笑:“没看过死人?看那么仔细干嘛?”我头也不抬的回说:“是没看过!”他立刻惊叫起来:“你根本是个Baby!”人的身躯会变老,人世的一切也都会过去,但在更古老的宇宙造化面前,我们应只是Baby。马神父老了、病了,但他在所信仰的上帝前,他仍有个稚真的心灵。若问他上帝是什么?他会毫不犹豫的回答,“是爱!”

●本文摘自积木出版《普罗旺斯的圣诞夜:十二篇关于生死、友谊的生命故事》

作者简介:范毅舜Nicholas Fan

美国加州布鲁克摄影学院硕士(Brooks Institute of Photography)。曾受邀于美国华府参议院、德国的Leica艺廊、法国尼斯的Alian Coutuier艺廊等处举行摄影个展。瑞典哈苏专业相机公司更曾推崇他为全球最优秀的150位摄影家之一。

除了专业摄影外,范毅舜的出版资历也相当丰富,过去数年他已经出版了近五十本图文并茂的著作。在台湾出版的作品包括:《台南》、《山丘上的修道院》、《焯焯光影》、《逐光猎影》、《公东的教堂》、《海岸山脉的瑞士人》、《走进一座大教堂(精装版)》、《欧陆教堂巡礼》、《老家人》、《漫步普罗旺斯阳光中》、《悠游山城》……等书。

![《植物情懷》, [法]馬克·讓松 夏洛特·福夫 著,戴捷 譯, 華東師範大學出版社, 2021年8月](https://www.amdgchinese.org/wp-content/uploads/2021/10/《植物情懷》-法馬克·讓松-夏洛特·福夫-著,戴捷-譯-華東師範大學出版社-2021年8月-1-250x190.jpg)