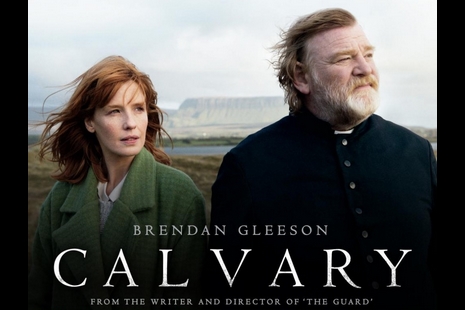

有段时间没有看有关教会的电影了,在准备晋铎的避静前,索性在《百度》打上“神父”两个字,出现了一部去年上映的电影《神父有难》(Calvary),想要借此对于即将踏上的铎职作一些反思。不曾想,影片中那位神父的名字,与我的圣名竟然一样。这让我心中咯噔一下,莫非这也是我即将踏上的司铎生活吗?

有段时间没有看有关教会的电影了,在准备晋铎的避静前,索性在《百度》打上“神父”两个字,出现了一部去年上映的电影《神父有难》(Calvary),想要借此对于即将踏上的铎职作一些反思。不曾想,影片中那位神父的名字,与我的圣名竟然一样。这让我心中咯噔一下,莫非这也是我即将踏上的司铎生活吗?

电影讲述一位曾遭受神职人员伤害的教友,或许想要借着威胁和杀害这位无辜的雅各伯神父来置换角色,即当年无辜的他被神父伤害,如今无辜的神父被他伤害。这种报复的方式,存在于我们的生活每个角落,而耶稣所身体力行的宽恕,经常被空洞地陈述。神父受难的理由,让我看到的是耶稣的翻版,所以电影的英文名称就是用上耶稣受难的地方“哥耳哥达”。

面对即将临到身上的苦难,雅各伯神父寻求帮助,面对自己的恐惧和逃避,那与耶稣同门徒谈论自己的受难并在山园祈祷中的祷词如出一辙。这种背负十字架的孤独感,想必是很多神父能够感同身受的经验,却不容易遇上能够共同背负十字架的西满。

即便如此,雅各伯神父仍旧在预知被杀的前一周,为著那些陷入罪恶生活的教友,饱受凌辱和嘲笑。不管他们是否愿意悔改,他依然向他们传达福音的教导。为了亡羊,而鞠躬尽瘁地牺牲自己,甚至连其女儿(修道前亡妻所留下的女儿)也对他没有更多给予关爱而有怨言。付出了一切,只有凝视被钉在十字架上的那一位,才能找到意义。

雅各伯神父在牧灵工作中所面对的一系列问题,也是我已经在面对的事情。看到教友固执于自己的认知,而不肯接受福音的教导;看到教友对信仰肤浅而无所谓的态度,而不肯更深地认知和践行信仰;以及诸如此类的事情,我真诚的想给予帮助,得到的更多是:“我就这样,福音又不能当饭吃”;“没空没精力深究信仰,就这样一知半解挺好啊”。看到熙熙攘攘的教友,我并没有太多的自豪,反而经常在问:究竟有几个是努力寻求救恩的呢?

面对教友的羞辱,雅各伯神父宽恕他们,因为他们不知道自己做的是什么,同时也希望他们能够真的投奔那能拯救他们的基督。

如果是我,我会有逃跑和自保的行动,并且有看似非常合理的念头。面对被烧毁的教堂和无辜受死的小狗,我也会找到看似合理的情绪宣泄,甚至于骂上几句。然而,这不是一个属于基督的神父所要做的事情,因为还有更重要的事情要做──不要按我的意愿,而按你的意愿成就吧!

神父所要践行的一切,所要彰显出的只是那位被钉死在十字架上的那一位,如此,才能在看似毫无希望的死亡之后,结出复活的喜乐果实。有句话说,置之死地而后生,实在是一种诠释。

看着电影中的自己,心中有些打退堂鼓的波动了。我哪里有那么大的牺牲勇气?哪有那么深厚的宽恕和包容?哪有在被人打死时还劝服的圣德呢?恐惧和担忧妄图占据我的心,一个个退却的景象浮现。但这怎么能是我自己的路呢?绝对不是,因为这是耶稣曾经且现在仍在走的路。

骷髅地,因着基督而成为了新生之地。虽然不知道自己遇到何种境况,但是靠着基督的助佑,我还是要鼓起勇气往前站一步,去背负起这个十字架。我不知道自己所要背负的十字架上,究竟会有什么,但是那位替我承担了一切的主,定会将我带到骷髅地,因为只有那里才会有生命。

随着两声枪响,神父倒下被爆头了。这一幕,让我想起一部有关乌干达屠杀的电影中,戏里也有一位神父被满怀民族仇恨的人开枪射杀的景象。这不是别的,这就是基督临现的震撼呈现,而妄图战胜基督的诱惑总是会一次次被死亡所埋葬。

神父倒下时,萤幕上呈现的是一幕幕那些他曾经劝告悔改的教友,各走各自的路。好似他曾经的那么多付出,都付诸东流了。通奸的、家暴的、怀抱杀人参军的,都没有在意神父曾经的建议和劝告。不过,在最后希望却在萌芽:他的女儿已经在旅途了,那位有钱人也承认自己的无助,想要调整自己的生活。神父的牺牲和奉献,并未都付出东流,因为在适当的时候,就会滋润一个个饥渴的灵魂。当他的女儿去监狱中探望那位谋杀神父的教友时,《玛窦福音》第廿五章最后审判的景象映入眼帘:我坐监,你们探望了我。

《神父有难》,所以要迎难而上,因为那里有主耶稣的救恩。

撰文/欢喜,中国大陆一位新晋铎的神父。

本文转载自天亚社中文网,版权均为原作者所有。