“这次又是来过什么节?”桃园机场的海关人员笑着对我说:“澳门假期真多,好羡慕耶。”

“这次又是来过什么节?”桃园机场的海关人员笑着对我说:“澳门假期真多,好羡慕耶。”

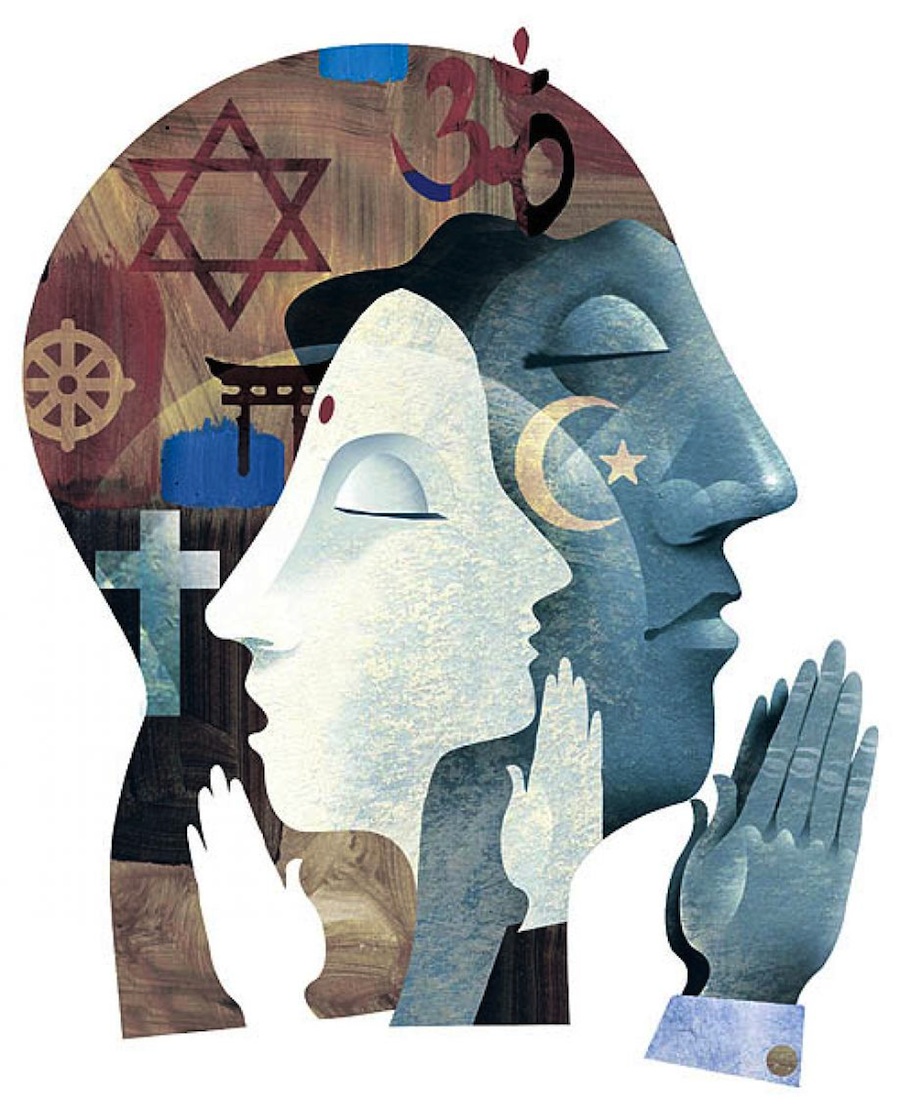

澳门作为近代远东首个天主教教区,受过葡萄牙殖民洗礼,回归后澳门的公众假期倒是面面俱到,复活节、清明节、佛诞节、圣诞节应有尽有。人们说,这是“和谐澳门”又一铁证。

澳门人自豪于没有发生过大型宗教冲突,地标大三巴牌坊更被视为“宗教和谐的示范单位”──天主教教堂遗址旁边立著哪咤庙,法轮功及基督教团体天天在那里发传单相安无事。美国国务院发表的《2011年度国际宗教自由报告:中国(澳门)》,认为澳门政府基本上尊重了宗教自由,但在宗教自由权利的尊重和保护工作上,没有显示出进步或退步等变化。

澳门无为而治的宗教管理手段由来已久,教派之间不因了解而尊重,更多是各行其是互不干涉。一旦城巿人口结构快速变化,原本敬而远之的宗教取态,渐渐无法处理逼在眉睫的日常问题。以伊斯兰教为例,澳门人过往普遍没有“清真”的饮食概念,澳门机场也不设祈祷室。然而当经济发达大量外佣涌入,雇主开始觉得不吃猪肉的印尼家佣“很麻烦”,觉得蒙面回教服饰“吓人”,不想聘用一天要做五次礼拜的回教员工时,这些生活细节逐渐变成澳门维持宗教和谐的最大考验。

我这个在天主教学校待了十五年的澳门妞,当年也是抱着这种宗教上河水不犯井水的心态,到北京念大学,没想到居然跟信奉伊斯兰教的新疆回民结为好友,同住一个寝室的,还有一位潜心念佛的四川姑娘,以及一位打算加入基督新教的湖南大姐。但我们对彼此宗教的好奇而引发的讨论,都比不上生活中的磨合来得刻骨铭心。这位回教徒默默忍受了四年,我才学会把“清真食品”看成一种与穆斯林相处的条件反射(不再不经大脑地买澳门有名的“猪肉干”伴手礼给她);更甚者,面对隔壁的新教徒同学四年来大骂“你的神是假的!”,她也不口出恶言,打破穆斯林“以牙还牙”的刻板形象。

后来我到西藏旅行,同行的几个香港人和藏族司机吵了一架。她们觉得“路况危险所以拒绝晚上赶路”是托辞,信奉藏传佛教的司机说晚上开车会引来虫蛾小鸟扑灯,“不想杀生”,更是这辈子听过最扯的借口。

这些经验让我明白,对立不因差异而起,漠视足以诱发敌意。近年打着宗教之名的极端主义组织,把外国人质斩首、发动各种自杀式攻击,要传达不是“不要来惹我”,而是“我已无处不在”的讯息。我们满口仁义说尊重和包容其他宗教的时候,往往只是采用疏远和隔离的手段,但当全球化流动日益加剧,这种“眼不见为干净”的相处模式,将无法消解文化碰撞所扬起的灰烬和碎片。作为小巿民,我们也许无力左右世界政治权力的倾轧,但在共处中正视差异,至少有机会减少先入为主的文化暴力。

本文转载自中时电子报,版权均为原作者所有。