“耶稣会”(Society of Jesus)的墨朗神父,是受培育修士的代表。他在几年前,整理了一份很重要的文件,刚好我手里有。以这个为基础,我想讲从前培养一位耶稣会士的过程。现在和过去比,在精神面是一样的,可是过程不太一样。比如:现在我们的修士年纪比较大,面对这个事实,培养的过程须改变些。

“耶稣会”(Society of Jesus)的墨朗神父,是受培育修士的代表。他在几年前,整理了一份很重要的文件,刚好我手里有。以这个为基础,我想讲从前培养一位耶稣会士的过程。现在和过去比,在精神面是一样的,可是过程不太一样。比如:现在我们的修士年纪比较大,面对这个事实,培养的过程须改变些。

这份文件,分三大部分。第一部分是培养的目的,第二是培养的方式,第三是培养的不同阶段。

(一)培养的目的:

墨朗神父编写得很美。他说目的就是培养信仰的见证人。“耶稣会”为教会服务,一定要培养见证人。天主临在我们的生活当中,因此这些会士应该推动“社会正义”、“宗教与宗教之间的交谈”,“文化与文化之间的交谈”,“不同价值观之间的交谈”等等。换言之,以“耶稣会”的精神,用“耶稣会”的方法,为教会服务。

我们辅大人,连做梦都会梦到这些宗旨目标。我们要培养人的身、心、灵,注重全人教育,这是很美的理想。我必须谦逊地承认,辅大也多多少少受到“耶稣会”的影响,现在神职人员都有此精神。

大学就是培养“人”,而耶稣会好多课程都在培养人才。将来这些人会在哪?连我们自己也不知道。若你们问我,我进入“耶稣会”之后,曾想过会来台湾吗?曾想过会来辅大吗?想过要来教“教会历史”吗?没有,一点都没有想到过。“耶稣会”培养了我十六年,他们知道培养出来的这个人,能够在不同的地方服务。

(二)培养的方法:

为了培养这样的人,“耶稣会”推动神操避静的方法。

创立“耶稣会”的圣依纳爵(Ignatius)是西班牙人,公元1491年生于罗耀拉(Loyola)古堡;他的神操第一周是决定跟随耶稣基督,第二周介绍三个默想。

第一个默想,两旗的默想。其目的是要改变我们的头脑,真正的“洗脑”。他为我们介绍两个国王:耶稣基督和撒旦;也可说是两种方法,其效果大不同。基督用祂的方法,让我们跟随祂;魔鬼也有他的方法,但不会成功。

第二个默想,三种典型的人。其目的是沉思耶稣基督和撒旦的不同生活方式,来帮助我们改变“意志”,培养我们的“意志力”。要跟随耶稣基督,不要只是口头上说说而已,要真的实践。

第三个默想,三级谦逊。对圣依纳爵来说,改变一个人的头脑和意志还不够,还要改变我们的感情或者感觉(feeling)。假如我们爱耶稣基督,就一定会效法祂,爱人到底。为了效法耶稣基督,什么都不怕,什么都能够做。圣依纳爵说,人的感觉像船的舵轮,一直在转,你别看舵轮虽小,船只的方向却都是依赖它;他说我们的感觉决定我们的方向。

在避静中,我们用这些方法整理自己的生活,想办法去获得真正的平心。不论做院长或做修士,都要平心,要有内心的自由。神操避静就慢慢地培养出能够被用的、一个有用的人。

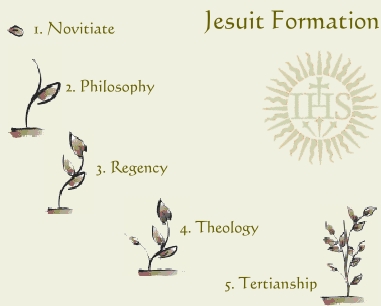

(三)不同的阶段:

从初学(Noviciate)到我们所说的“第三年”(Tertianship)总共有十六年。初学之前是“望会”(Jesuit candidate),修士来自不同的环境。他们有一段比较长的时间,来接近我们。先是住在外面,到最后一阶段,才跟我们住一起。

1.“初学院” (Noviciate):一开始是两年的陶成,两年也是很重要的决定。因为第一年,每个人多少都有些糊里糊涂。过了一年,好像比较成熟,比较了解这个团体的精神、历史和灵修。第二年要经过某些考验,以便肯定所学到的历史、灵修、精神等。譬如,第二年时,有一个月要到医院服务;另一个月去“讨饭”!不给修士们钱,只给行程。初学导师(Master of Novices)会给那边的神父写信,交待说有三个修士到你那边去,希望你带他们到住的地方,不过不要太舒服,在草地上睡也可以。修士经过很多大小考验,慢慢地培养出耶稣会认可的“那种人”;有的你们无法想像。

在初学院我们强调祈祷。每天早上有一小时的祈祷。接着弥撒、吃早饭,以后就是平常的生活,或研究我们的历史、灵修。然后在厨房帮忙,或整理花园,或洗厕所等。下午,出外工作回来后,再有半小时的祈祷。吃晚饭后,聊聊天等。初学院的生活,不管是男修会或女修会,都大同小异。

我们必须承认自己的罪。每个月一次或两个月一次。在餐厅祈祷后,大家坐下来,修士要勇敢的在大家面前跪下,叙述并承认自己的错误。我们既已决定效法基督,当然要有突破的精神。此外,还要接受别人的批评;很多年轻人有不好的习惯,没人告诉他们的话,他们就不会知道;而那对未来的人际关系很重要。认识自己是很重要的。培养谦逊的精神,效法基督到底。这些,在我们“初学”是理所当然的。两年结束后才可以发初学圣愿(First Vows)。

2.“文学院”(Juniorate),这名词是从拉丁文来的,意思是要有文学素养。我们特别注意希腊文、拉丁文及一点现代语言,如法文、英文等。这些学习只当作工具,不是目的;以便帮助我们好好唸哲学、神学。至少三年。

3.“哲学院”(Philosophy),也是三年,哲学本身算是目的,培养我们的思想;哲学也是方法,帮助我们唸神学。三年后我们得到硕士,必须写一篇小论文。我自己那时写的论文,还保留着。那时我写了“苏联的教育方法”,写那个题目,我很痛苦。现在看了,觉得写得还不错(一笑)。

4.“试教期”(Regency),这也是从拉丁文来的;有两个译法,一个是“试教”,试试看教书;一个是“始试”,开始试试看。你们以后进行访问时,你们要问神父:“你在哪里做试教?”我以前是去一个中学管学生,同时教书。

那时候,我才二十三岁,很年轻可爱的啦。我看到年轻的夫妇组成的家庭好可爱,他们的孩子也好可爱,对我们是很大的考验。究竟我要什么样的生活方式,是独身的生活或是其他的生活方式?三年试教的另一个目的,就是要考验这种独身的圣召。你决定要,才有资格唸神学。

事实上,当我唸哲学时,就开始申请来传教地区。长上没有通过;他们说你先去试教,明年再说啦!好,我就去试教,教一年后我就再申请。他们考虑后,就派我到台湾来。

当时有人反对,因我没有音乐细胞,不会唱歌、不会学中文。也有人赞成,说他教拉丁文、希腊文的,难道他不会中文吗?后来让我到台湾来,我很高兴;好像学中文也没有困难。虽然我耳朵不好,可是我的眼睛不错啦。我在华语学院学一、二、三、四声调,我就用看的,我记得这个字是哪一声,不是“听”是“看”,不过耳朵还可以啦,就是六十分啦。

所以,我在西班牙试教一年后,1963来台湾读两年国语也算是试教的一部份。

5.“神学院”(Theology),我唸完国语后,1965去菲律宾唸了两年神学。我们的神学院于1967搬到辅大。在辅大唸完第三年的神学,马上晋铎。晋铎后还继续唸第四年为得到神学的硕士学位。

6.“第三年”(Tertianship),晋铎以及唸完神学后,耶稣会还给我们另一年做更一步的反省,是否留在耶稣会这个团体。这个考验以后才可以发末愿(Final Vows)。

假如你仔细地算会发现整个培育已超过十六年。当然还不包括之后所作的特殊研究(Special Studies)。不过目前的情况改变不少,因为现在圣召的年龄层较大,所以文学院、哲学院以及试教期会稍作调整。

在那么长的时间中,一切都很顺利吗?无可讳言,不是说没有碰到钉子,每一个过程都会碰到钉子,但也会碰到好人啦!我要赞美“耶稣会”的制度,“耶稣会”的组织,也要感谢在这个过程中很多会士的帮忙。

作者/陈宗舜神父

黄海华、戴台馨整理

本文转载自耕莘文教基金会