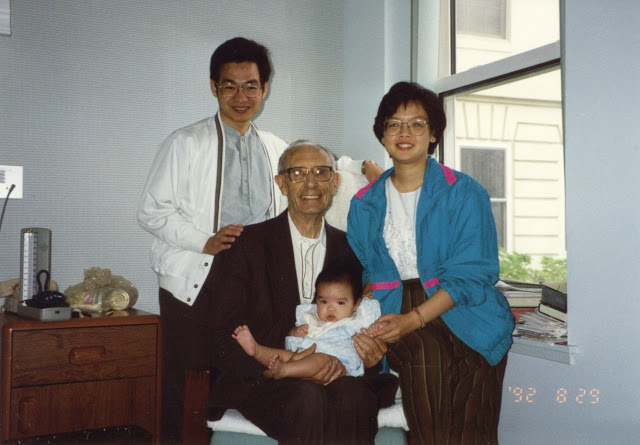

我仿佛又回到六十年代,又回到文学院的教室内,听陶雅谷神父朗诵著享利.郎非罗(Henry Longfellow) 的生命之咏(A Psalm of Life):

“Tell me not, in mournful numbers

Life is but an empty dream

For the soul is dead that slumbers

And things are not what they seem.

Life is real! Life is earnest!

And the grave is not its goal

Dust thou art, to dust returnest

Was not spoken of the soul.”

神父声音高亢。挺直的身子站在讲台上,他的身材就显得高长。我们安静的坐着,低着头,眼睛紧紧地盯着书本,很少有人敢抬头看着神父的。对Henry Longfellow 的生命哲学,对神父从他内心想告诉我们的生命热忱,在英文课堂里很难有感受,在那个年代能把英文看懂就不错了。我的学生时代对神父的认识就只能停在课堂中。

课余的时间我们总往伯达书院及耕莘文教院跑。虽然那里是天主的家,但我们并不是为了天主而去那里。后来耕莘文教院好像变成我们自己的家一样,我们在那里成长。在那里我们总是看见陶神父,可是每次我们见到他,我们就一溜烟似的逃跑了,好像他的个子高,他看不见我们,我们就连礼貌也可以不顾一样。

就这样我们毕业了,也就没有再看过陶神父。《英国文学史》及莎士比亚的戏剧在毕业后可以被我们大胆的忘记。但只有Henry Longfellow 那首“生命之咏”随同神父的声调,刻划在我的心里。

毕业廿二年后,我在我们的教会里再度看见陶神父。我还是想他的个子高,不会看见我。进出教堂时看见他总是坐在教堂后面右手边的木椅上,我常常滑身而过,对八十左右的老人很少有任何关注。但在他讲道时(尤其是为孩子们讲道时 ) 我总是注视着他,当他讲到福音中记述的耶稣时,他的表情、他的动作与那年他在台大教书时一样。我当年没有欣赏到的,在弥撒中可以补偿似地再度欣赏到神父的风采。

我认识神父那年他只有五十二岁,他离开我们时他八十三岁。在我认识他的卅一年中,真是看见了神父伟大的情操。他真是“不呼喊,不喧嚷,在街市上也听不到他的声音..他不沮丧,也不失望.” (依四二2~4)。

他不是最明亮,最受欢迎的老师,也不是最成功的布道者。可是“他在百合花间,放牧他的羊群”(歌六3),以他全部的生命谱织了生命的旋律,以他的生命为天主唱出了生命之歌。

有一年我从南斯拉夫朝圣回来,在主教府我见到陶神父,我兴奋的告诉他我的感动。

神父只用手在地上划了一个圆圈,告诉我那块方圆内就是圣地,这么简单的一句话我用了三年的时光开始领悟只要我们以心神朝拜天主,只要天主临在,任何地方都是圣地。

在神父的葬礼弥撒中,我看见神父躺在略为嫌小的棺木中,他的面貌安详。他的棺木是我看见过的棺木中最不显眼的,灰灰淡淡的颜色,看不见别人出殡时那种考究的古铜棺木。我注视棺木上面放著一大串玫瑰,那一枝一枝一朵一朵由爱编织的玫瑰,将伴着神父的躯体回到尘土。我突感一阵悽凉,一阵心酸,多么希望他能再睁开一次眼睛看得见我,让他知道他的学生尊敬他,他牧养的羊群关爱他。

神父一生爱了中国人,而我这个中国人在对他的爱里有所欠缺.尽管有欠缺,尽管是欠缺,但在天国中“上主的仆人必受成功,必要受尊荣,必要被举扬,且极受崇奉。”(依五二13)。

– 乐近英 1993年记于加州

作者乐近英,西康省人,1940年生,为陶雅谷神父在台大外文系的学生,曾任惠普公司(Hewlett Packard)会计廿五年,1999年退休。2009年与台湾辅仁大学耶稣会士胡国桢神父及张铮铮先生组织“活水编译小组”。2011年与美国童光辉律师及张铮铮先生成立美国非营利机构Catholic Biblical Seeds For Chinese(CBSC)。现任“活水编译小组”北美召集人及初校者。校对的“圣经诠释”包括:《圣经学导论》、《若望福音及书信诠释》、《罗马书诠释》等。

陶雅谷神父 James E. Thornton,SJ 生平

Jan. 6,1910 生于爱尔兰

Oct. 30,1930 于爱尔兰加入耶稣会

1937年赴中国扬州福传多年,共产党建立新中国后,被捕入狱劳改。

1952年被驱逐到香港,后辗转来到台湾于台湾大学外文系任教。

退休后,于1984年开始于美国圣荷西华人天主堂(SJCCM)服务。

1993年10月2日于圣荷西蒙主恩召。

![《植物情懷》, [法]馬克·讓松 夏洛特·福夫 著,戴捷 譯, 華東師範大學出版社, 2021年8月](https://www.amdgchinese.org/wp-content/uploads/2021/10/《植物情懷》-法馬克·讓松-夏洛特·福夫-著,戴捷-譯-華東師範大學出版社-2021年8月-1-250x190.jpg)