《管子—权修篇》谓之:“十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人。”也就是大家耳熟能详的“十年树木、百年树人”。这意味着,当一位老师默默地耕耘、谆谆善诱、只能卖力的为莘莘学子辛劳,只问自己身为一位老师应该付出多少,只问当下学生能懂多少,自己有哪些还需要、或还能为学生提供多少,不问学生能于将来回馈有多少?这就是一位以老师为志业者的人生写照。 耶稣会的会士遵循会祖圣依纳爵的精神,服务世人与万物修和,对于青年的服务则以创办学校教育青少年为己任,培育青年能服务他人并与他人生活。因此有很高比例的耶稣会会士从事教育工作,以神职人员的背景条件,终身担负教师的职责。 天主教耶稣会中华省在新竹县新埔镇创办了一所以帮助青年习得职业技能为主的学校:内思高工,创办至今已六十八年,培育两万多名的基层技术人才。初创期间耶稣会会士担任教职员比例甚高,蔡由世神父 (Fr. Vicente Chua Visminlu, S.J.) 就是前述其中一位默默耕耘、终身奉献在台湾的职业学校的老师。他在1946年生于菲律宾,一个很穷的乡镇普卢潘丹 (Pulupandan, Negros Occidental) ,小学五年级因为生病结识耶稣会神父 Fr. Santiago Leon, S.J. , Fr. Leon 资助他并建议转介到宿雾 (Cebu) 的圣心中学 (Sacred Heart School) 就读,蔡神父17岁那年 (1963年) 说服父亲,愿意投身服务立志当一位神职人员,从学习、进修、成为神父、服务、教学、晋铎,至今已过59个年头了。在此期间,蔡神父共有52年的岁月在台湾度过,已经无法用“半个台湾人”来形容了,因为蔡神父已成为道地的台湾人。 蔡神父24岁 (1970年) 到台湾,先充实中文能力,短时间在徐汇中学任教、在辅仁大学圣博敏神学院就读神学、绝大部分时间都在内思高工度过,担任过老师、生命教育中心主任、董事会董事等职务。蔡神父除了负责辅导学生生活常规、给予学生心理辅导、还因为有工程背景,所以在内思高工的电子科 (含自动控制科) 也担任技术的指导。为了能够更深入钻研电机电子的专业之能 ,蔡神父于1981-1984年在美国念电机工程学士学位、1987-89年在美国念两年科学硕士。为了符应内思高工学生技术学习之需,已40岁的他还远赴美国进修,可见蔡神父对青年教育的投入,令人佩服,更难能可贵的是,进修之后,蔡神父有机会到其他国家学校服务,但他仍以回到台湾服务我们的青年为己任。 因为台湾社会父母亲对于子女升学的期待,技职体系学校大多不是学生理想志愿学校,内思高工亦然。许多学生进入内思高工也常伴着不如意、没信心在校学习。但是,许多这类学生在内思高工的日子,因神父的照顾、咨询辅导与指导、拾回信心,重获学习的欢乐。蔡神父在电子科教学这些年,为了凝聚科内师生的情感,透过活动让大家更为了解,彼此相互鼓励、相互扶持。蔡神父每年都规划办理“师生远足”、“同学家包水饺”等活动,几乎每位内思高工毕业学生都曾参与的重要活动,对于学生正式课程之外的团体活动以及心灵成长有很大的影响,这些活动都是一位没没无闻、默默耕耘的神父教师,来台湾投身奉献不求回报的付出之一。 蔡神父辅导的学生毕业后,颇具成就者为数不少,有在公司担任主管的、有创业者、也有在学界发展者。以学术界为例:内思高工的学生背景条件,因入学管道的限制,国中学术背景甚弱,在学术界能发展者,有其先天的困难。但是由于蔡神父在内思高工电子科课程的指导,感受到神父对学生的用心,奋力向上,获得了国立交通大学电机与控制工程系的博士学位。2008年的一位学生林保村说:“一路上,蔡神父给我指导与建议,他更是一位教师楷模,照顾、爱护他的学生如同己出”。 内思高工自2013年下半,由扶轮社带进了AIESEC (国际经济商管学生会) 国外大学生英语志工,至今已超过30位世界各地志工来校服务。蔡神父都亲自带领每位志工介绍乡土民俗,协助本校师生与志工们沟通,对学生有很大的助益。蔡神父也于2015年1月29日带领本校主管前往菲律宾宿雾圣心中学—蔡神父的母校,签署了内思的第一所国外姐妹校,开创内思的国际合作至今已有7年。本校也因蔡神父的开创陆续展开日本、印尼、美国等国际姊妹校合作案,以上都是蔡神父在专业教学、福传之外,对内思学子更深化的贡献。 不舍的是,蔡神父于2017年10月2日提出他的身体状况不佳安排检查,两周后进行手术,并于2017年11月5日 耕莘医院手术后第一次化疗;出院后转至颐福园静养,也再依据医生嘱咐持续进行各项治疗。虽有耶稣会弟兄们、颐福园的志工与护理人员悉心照顾,但病情未好转,终仍于2022年9月9日13:23蒙主恩召。 蔡神父童年期间在母国虽然很穷困,却立志成为天主教耶稣会的神职人员,离乡背井、远赴台湾、投身服务,中年由于耶稣会的提拔与培育,荐送至美国学习先进的专业技术并获得学位。他有很大的优势可以往其他国家天主教学校发展,却愿意再回台湾奉献其所长,服务台湾的学子们,尤其是技职体系弱势学生。一转眼,蔡神父在台湾生活了52年,乍看之下,他似没有丰功伟业、亦没有宏大建树,然而,他默默的尽力达成耶稣会派遣的使命,为台湾的学子们,尤其是内思的教职员生们,付出大半辈子,实质上,内思不只是蔡神父生活的重心,也是他世上的家,如今蔡神父已返回天上永远的家,享受永远的福乐。 撰写人:内思高工校长汤志龙

关心青年学子的神父:追念蔡由世神父

Alone and on Foot 踽踽独行 依纳爵‧罗耀拉 XLII

第四十二章:从巴黎到威尼斯,1536-37年 异端者? 依纳爵的同伴突然中断学业和使徒工作,并离开巴黎,使许多人不解。大学一位博士以此为良心个案来见法伯尔,不算牵强。博士认为,团体毫无疑问是在巴黎行善,但现在他们放弃所做的好事,冒险追求一个不切实际的、幻想出来的计划。他们就这样离开巴黎,算不算犯大罪?博士甚至请法伯尔允许他把这案件提交神学院的博士们审理。然而,同伴们去意已决,亦不需要寻求那位依纳爵给他们推荐,在急需时可找他保护的要人。毕竟,他们突然离开巴黎,的确酷似逃走的样子。几年后,当他们身在意大利,便被指匆匆离开巴黎,与异端者无异。 徒步寒冬 劳德理格记载他们去威尼斯的旅程及途中遇到的危险。为了避开战区,他们决定走更长更艰难的路,即是要途经德国和翻越阿尔卑斯山。几个同伴提前五六天出发,留下的要把团体的财产分给穷人。为了避开人们的注意,这最后的小队,大概是在十一月十五日黎明前离开巴黎。行了一天,他们在晚上遇到一些农民和士兵。他们问他们是谁,从哪里来,要去哪里。法籍的同伴们代团体作答,说他们是从巴黎来的学生。但是,他们是隐修士或神父吗?问到这个问题时,一位矮小的老太太打断士兵的盘问,说:“哦,让他们走吧,他们要去改革一些省份呢!”逗得大家开怀大笑,也让他们继续上路去了。 从那时起,他们决定,在法国境内,只让法籍同伴回答别人的提问,而西班牙的同伴只说他们是从巴黎来的学生。这个不变而含糊的答话,使一个盘问他们的士兵,嚷着叫其中一名西班牙同伴为“哑牛”。当然,他们身穿学士长袍,此外,头戴宽边帽,手拿朝圣者手杖。每人肩上都挎著皮包,里面装着圣经、日课和纸张,胸前还挂著一串念珠。为了方便行走,他们把长袍卷起,掖在腰间的皮带里。 劳德理格在四十年后追忆, 仍清楚记得每个同伴对天主的无尽依赖和信心,以及那份异常的快乐。 他们欢欣踊跃,飘飘然,仿佛双脚从未碰到地面。 两组人在离巴黎东面二十八英里的一个小镇会合,在这里他们决定不再分开,一起走毕全程。与其一路行乞,他们选择先用光带在身上的钱,直到抵达威尼斯。一路上他们祈祷,默想,唱赞美诗,念日课。如果有人问他们去哪里,他们就说去洛林朝圣。在法国,天雨连绵;到了德国,飘雪纷飞。雷奈士说:“我们是远足的初学生”。此时,他们大概都会对擅于万里长征,精力旺盛的依纳爵致以最崇高的敬意。 一路上 他们在途中遇到不少趣事。有一次,劳德理格走散了,结果要跟一名农民打起来,因为那农民要带他去“见一个非常漂亮的姑娘”。到了德国,西班牙的同伴代整个团体讲话,说他们是来自巴黎的学生,要去洛雷托朝圣:意味着他们要忍受新教徒的嘲弄。如果雪虐风饕是撕裂他们身体的钳,面对面与新教徒接触,就是在折磨他们的灵魂。最终他们筋疲力尽到了巴塞尔,需要休息三天,以恢复体力,并为天主教的信仰规条辩护。之后,他们起程往离巴塞尔有一百英里远的康士坦茨。他们既不懂德文,又不懂当地话,又不熟路,所以多次迷路。 在其中一次,他们误闯一条信奉新教的村庄。当时是晚上,人们在庆祝当地堂区司铎的婚礼,在吃喝、唱歌和跳舞。在另一个镇上,一个已婚司铎因为同他们辩论输了,便威胁要把他们投入监狱。在那个可怕的晚上,他们以为自己死定了,可是,有个同情他们的年轻小伙子,帮助他们在黎明前逃脱。在康士坦茨这个完全信奉新教的市镇,他们几经辛苦,才得以在一间小圣堂里,在缴付税项之后,与信众一起参与弥撒。 在进入林道之前,有位老太太从一所痲疯病医院出来,走到他们跟前,激动地喊叫,企图亲吻挂在他们胸前的念珠。之后,她把她收藏起来的、那些由异端分子砍掉的许多圣人塑像的头和手,递给他们看。之后,她陪他们去城门口,向路人喊说:“看呀,你们这些骗子!这些人才是真正的基督徒。你们这些撒谎的骗子,不是在告诉我,人人都信奉了新教的谬论吗?你们撒谎。现在,我知道你们是什么人,我不会再被你们愚弄了!”这位老太太全不为威迫或利诱所动,绝不离弃她一直信奉、源远流长的宗教。 反省: 劳德理格仍清楚记得每个同伴对天主的无尽依赖和信心,以及那份异常的快乐。 请回顾一下,在一些困难时刻,你竟体验到对天主完全的信赖 ,并经验到由此而来的快乐。 (待续)

著名历史学家美籍耶稣会士欧马利神父安息主怀

美国著名学者耶稣会士若望 ‧ 威廉 ‧ 欧马利神父(John William O’Malley, S.J.)于美国时间9月11日蒙主恩召,享寿95岁。 欧马利神父除了是美国耶稣会乔治城大学神学与宗教研究系的教授外,也是现代欧洲宗教史的知名专家。他以天主教会最近四个大公会议 (拉特朗第五届大公会议、特利腾大公会议、梵一大公会议及梵二大公会议) 中的论述及译注耶稣会20世纪历史的学术著作闻名,并教育了许多耶稣会士和一代又一代的美国天主教历史学者。

Alone and on Foot 踽踽独行 依纳爵‧罗耀拉 XXXXI

第四十一章:与未来的教宗意见不一,1536年 革新司铎? 卡拉法主教在一五五四年当选教宗,取名保禄四世。发生在一五三六年的事表明,即使他与依纳爵有相同的目标,即成立一个“革新司铎”团体以帮助教会,但两人性格不合。他们待人的方式,南辕北辙。卡拉法主教对郝塞斯所做的是阴险的,甚至客观地说是诋毁。他使跟依纳爵做退省的人,心里极度怀疑依纳爵的正统性,甚至企图要日渐加深他们的怀疑。依纳爵和卡拉法主教曾面对面谈论,而谈话都集中在革新司铎 ── 这些司铎名为泰阿蒂尼 ── 属卡拉法管辖。两人深入讨论这话题时,卡拉法不禁大发雷霆。二十年后,身为教宗的他,仍未能掩饰怒火。 我们从依纳爵寄给卡拉法的一封信中,得悉依纳爵的观点。他似乎不关心信的内容是否经过慎思熟虑了,他直率得惊人,以一个平信徒的身分,站在主教面前,请他用情,用善意,用真诚,来接纳他的信,如同他怀着同样的心情写那封信一样。 他一开始就指出一个不容否认的事实:卡拉法在一五二四年创立的泰阿蒂尼团体,发展缓慢。“像小人物经常在伟人前做的”,他胆敢道明他认为这团体为何没有发展的原因。第一个原因是卡拉法自己的生活方式。依纳爵说,他可以理解卡拉法作为团体的领袖,因尊严和高龄而穿着较好,但他亦相信,“有智慧的做法”,是效法古圣先贤,如圣方济各‧亚西西和圣道明,给追随他们的人竖立榜样。 领导人不应该放纵自己,奢华享乐,而应该以德服众。 依纳爵在《自传》中, 用了相当多的篇幅来申述这个原则。 然后,依纳爵谈到卡拉法创立的这个新团体本身。他说,泰阿蒂尼太专注于自己的团体,沉醉于咏唱日课,靠人施舍,不出外传教,不做补赎善功,不肯受乞讨的羞辱。依纳爵不敢在信中写下其他更重要的事了。从对泰阿蒂尼这些负面描述来看,我们可以推断依纳爵在他生命的这个阶段,对一个理想修会所怀的期望。 千锤百炼 依纳爵对卡拉法坦诚而不留情面的评语,造成了两个领导人关系破裂的导火线。当卡拉法晋升枢机,并到了罗马,依纳爵将要忍受他赤裸裸的憎恶。依纳爵从未透露过他与卡拉法面谈的细节,我们只知道,其间他除了批评卡拉法的思想,亦表白了他个人最深的信念。 在他看来, 只有英雄气慨和行为,才能真正抓住人心,衍生生命。 依纳爵梦想造就的是经得起实战考验的英雄, 而不是藏身于城市中心的隐修士。 幸好,他留在巴黎的团体,将在一年后重聚,他的梦想不久就要变为现实了。 依纳爵留在巴黎的几位精英,没有令他失望。虽然他返西班牙休养,令他们难过,但他们的关系非常牢固,好像即使没有依纳爵,团体都会继续发展似的。他们都专心求学,且持续每周办告解、领圣体和每天做默想。他们之间的亲密情谊,把他们系在一起,大力支持着每一个人。毕竟,真正使他们团结的是基督,而不是依纳爵。这解释了为什么依纳爵不在,他们仍然在一五三五及三六年,重宣他们在一五三四年八月十五日在致命山上一起宣发的圣愿。 新同伴 他们因有三位新同伴加入而欣慰,三人都来自法国,其中杰伊和布诺特已经是神父了。他们透过当时团体中唯一的神父法伯尔,认识这些最早期的同伴。他们以法伯尔为首,他不是长上,也不是第二个依纳爵,而是在团体中辈份最高。团体的凝聚力来自大家将神操实践。法伯尔擅长用依纳爵神操的方法待人,他有擅听告解的殊恩,有真正能同情别人的神恩,所以他吸引了很多人。众多来向他忏悔的人当中,有一位叫巩路易‧刚卡威‧卡马拉,年仅十七岁,是葡萄牙人。依纳爵在一五五三至五五年间就是向卡马拉口授他的《自传》。 一五三六年十月三日,依纳爵在威尼斯时,法伯尔、劳德理格、撒尔墨龙、鲍巴第拉、杰伊、库杜莱和布诺特都获得了文学硕士学位。这个学位雷奈士和沙勿略早已拿到了,但两人却未能取得神学硕士学位,因为这要用多几年时间,而他们打算离开巴黎的日子,即一五三七年一月二十七日,很快就到了。实际上,他们要将这个日子提前到一五三六年十一月,因为法国和西班牙开战了。离开巴黎前,雷奈士和沙勿略取得曾经在巴黎神学院,读过一年半神学的一纸证明。 反省: 在依纳爵看来,只有英雄气慨和行为,才能真正抓住人心,衍生生命。 你是否发现自己,总被别人的英雄行为所折服? (待续)

蔡由世神父蒙主恩召

耶稣会中华省会士蔡由世神父于2022年9月9日下午1:23在新北市的颐福园蒙主恩召,享年76岁。 蔡神父于1946年10月1日生于菲律宾 Negros Occidental, Pulupandan, 1965年7月16日于马尼拉Novaliches入会,1976年7月25日于宿雾耶稣圣心堂领受司铎圣职,1981年4月22日于新埔内思工业高级中等学校(内思工业职业学校)矢发末愿。 愿主恩赐蔡神父灵魂永远的安息,并以永光照之。 Fr. Vicente Chua Visminlu S.J. of the Chinese province went peacefully to the Lord on September 9, 2022 at the Infirmary in Taipei, at 1:23 p.m. Fr. Vicente was born in Pulupandan, Negros Occidental, Philippines, on October 1, 1946. He entered the Society in Novaliches, Manila, on July 16, 1965, was ordained to the priesthood at the Sacred Heart Church, Cebu, on July 25, 1976, and made the last vows on April 22, 1981 at St. Aloysius Technical School, Xinpu, Taiwan. May the Lord grant Fr. Chua eternal rest, and let perpetual light shine upon him.

Alone and on Foot 踽踽独行 依纳爵‧罗耀拉 XXXX

第四十章:在威尼斯带神操和自修,1536年 平静的一年 在依纳爵的生命中,一五三六年是相对平静的一年。他的健康似乎有了好转。他在威尼斯有时间读神学,不过只是自修,因为这个不平凡的城市,竟然连一所大学也没有。他不必为生计操心劳碌,有“一位非常善良博学的人”供他食宿,此人可能就是西班牙领事。依纳爵在一五四零年写的一封信中,形容他是“一位老朋友兼主内的兄弟”。依纳爵在这一年,经常从巴塞罗纳的伊莎贝尔‧罗斯尔,及巴黎的朋友,收到救济品,这使他不用成为任何人的负担,也不用为食物求乞。他这样无忧无虑地在威尼斯住了一年。 巴塞罗纳的一位老朋友邀请依纳爵到巴塞罗纳作一系列有关四旬期的讲道,依纳爵答复说,尽管他渴望满足这个城市的需要,因为他欠巴塞罗纳的“比世界上任何其他城市”都多,但他宁愿“以卑微的身分,像个穷人那样,讲授容易理解、不太重要的课题”,并补充说,他一完成学业就会把自己的书寄给伊莎贝尔‧罗斯尔。他在写给巴黎一位恩人的信中说:“我的身体非常健康,并等待四旬期到来,让我可以把学业放在一边,专心于更重要、更持久和更有价值的事”。 信件 在威尼斯,依纳爵并没有把时间全部用来安静地读书,独居的他开始给人写信,有些信件特别谈到教义,例如给巴塞罗纳的本笃会修女德肋撒‧纳匝德尔写的两封信,仔细提到祈祷和分辨神类的指引。若我们细心阅读,不难在字里行间,体悟依纳爵的个人经验。在这些威尼斯信件中,他经常谈到正在影响别人的考验,比当事人还要敏锐。他没有公开批判时弊,并认为一个真正的基督徒不会折磨教会,指出她的罪恶。然而,他对教会 ──“耶稣基督真正的净配”的爱,没有使他看不见教会的弊端。 一五三六年,依纳爵从威尼斯给老朋友即听告解神父米奥拉博士写了一封信。米奥拉曾在阿尔卡拉和巴黎帮助过他,但仍对依纳爵的未来存疑,并拖延不做神操。 依纳爵请求他立刻就做, “请你做我在以前已请求你的事,因为据我所知神操是人此生既能使自己得益, 又能帮助许多其他人,使他们获益的最好方法。 即使你觉得自己没有这个特别需要,但你会看到, 神操将会怎样出乎你的梦想,帮助你去好好地服务他人”。 米奥拉最终答应了依纳爵的请求,做了神操,结果他于一五四五年加入耶稣会。 神操 依纳爵亦忙于组织一些让人可作灵修谈话的聚会。这些聚会不仅是热心教友的聚会,他更愿借此带人做神操。彷如《若望一书》开首说的,他不能再对亲眼看见过、瞻仰过并亲手触摸过的生命的圣言,保持缄默。 他不是在推销一个学习自制或怎样保持情绪镇定的课程, 他想深入人命运的根源, 并已经帮助了很多人看清,什么是他们最终的归宿。 他想让人能够以感恩和服务的态度走向天主和世界, 这就是神操建筑其上的“原则与基础”。 依纳爵给我们留下做了神操的知名人士的大名。后来他给其中一人写信说:“如果你拥有财产(这位收信人来自非常富裕的家庭),财产不应该拥有你,也不应该让任何现世事物去拥有你”。此话成了依纳爵的座右铭,更多是由于他的个人经验,而非理论原则,因为正如他坦言的,他一天比一天更能深刻体尝圣保禄写的: 我们在任何事上,“像是一无所有的,却无所不有” – 格后6:10。 一位来自马拉加,品学兼备的神职人员,名叫郝塞斯。他一直都想做神操,奈何始终没有实行。最后,他下定决心;在退省的第三天,坦诚自白,使依纳爵十分惊讶:他未做神操前很担心,怕神操会把一些错误的道理教给他,所以他带备一些书籍,以正视听。他的态度是因为“有人给他讲过某些话”。 可以肯定,这怀疑是卡拉法主教灌输给郝塞斯的。卡拉法会在不久的将来被任命为枢机,几年后,又当选为教宗保禄四世。神操使郝塞斯获益良多,媲美依纳爵昔日在巴黎的同伴,并表示愿意:“追随朝圣者的生活方式”。 反省: “我认为:神操是人此生既能使自己得益,又能帮助许多其他人,使他们获益的最好方法。 请反省一下,多年来你为自己的灵性生命所下的功夫。 (待续)

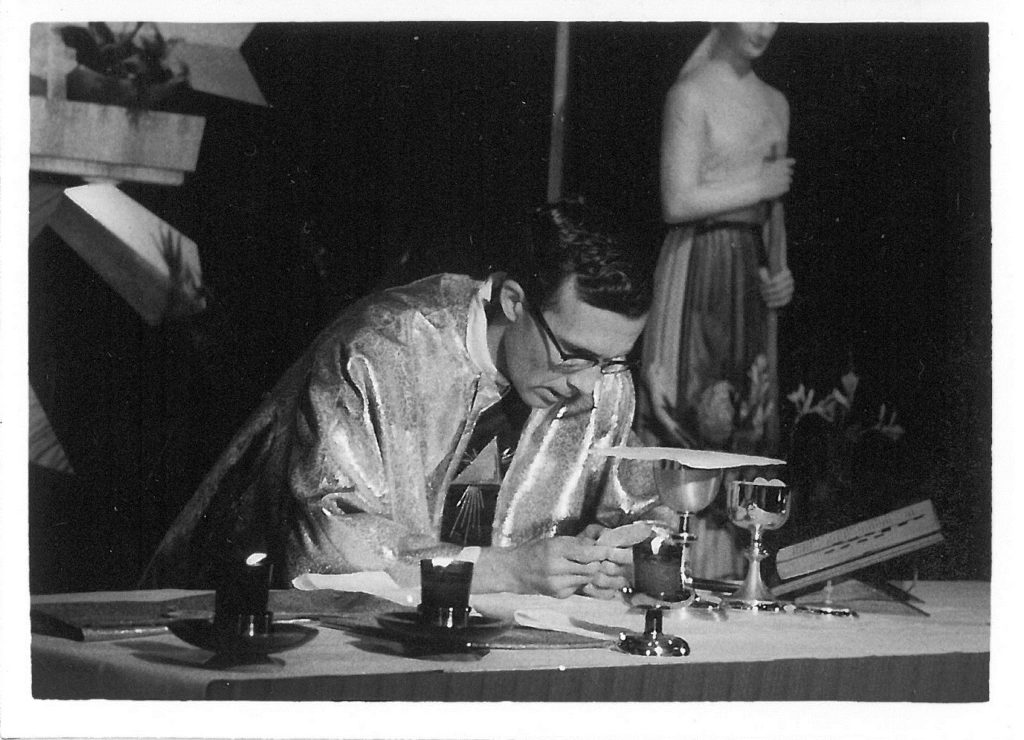

庄清廉神父殡葬感恩祭

台北古亭耶稣圣心堂今天(2022/09/03)上午十点为耶稣会士庄清廉神父(Edward Thylstrup, S.J.)举行殡葬感恩祭,由耶稣会中华省省佐墨朗神父主礼,20位耶稣会神父共祭。 耶稣会耕莘会院院长方进德神父讲道时说,今天福音中提到,耶稣基督称我们为朋友;庄神父是耶稣的朋友,他透过福传彰显他与耶稣的友谊,也透过不同的工作,希望介绍耶稣给台湾的朋友认识。

Alone and on Foot 踽踽独行 依纳爵‧罗耀拉 XXXIV

第三十九章:从罗耀拉去威尼斯,1535年 西班牙之旅 这是依纳爵最后一次离开罗耀拉,展开徒步四个月,踽踽独行的旅程。他首先去方济各‧沙勿略的家乡,把沙勿略在巴黎写的信交给他哥哥,此信为化解他哥哥对依纳爵的反感,因为“有些卑鄙的人给他打报告”。沙勿略在信中,赞依纳爵不仅“在许多时候,在金钱和人际关系方面帮助我”,而且“他是我放弃狐朋狗友的原因,我因经验不足,而误交损友”,并说依纳爵是个“了不起的天主的人”,

Alone and on Foot 踽踽独行 依纳爵‧罗耀拉 XXXVIII

第三十八章:种善因得善果,1535年 敬佩 阿兹柏提亚民众对依纳爵的好奇渐渐成了敬佩。依纳爵使一个住在收容所的癫痫病人平静下来,人们认为这是个奇蹟。一个从沿海城镇来的、患有肺病的妇女也来见依纳爵,她离开时,说自己感到好些了。一天,有人带一个怀疑是附了魔的女孩子来见他,依纳爵告诉那些人说他不能献弥撒 ─ 因为他还不是司铎 ─ 不过他可以在女孩子身上划十字圣号并为她祈祷。

Alone and on Foot 踽踽独行 依纳爵‧罗耀拉 XXXVII

第三十七章:行乞和传道,1535年 怪乞丐 依纳爵郑重给我们留下他回罗耀拉的记录,完全没提他在阿兹柏提亚引起的哄动。“就这样,他去了收容所,稍后,在一个适当的时间,到附近行乞。在收容所,他开始跟那许多来探望他的人讲论天主的道理,仰赖天主的恩宠,效果很好。他一到收容所,便决定每天给孩子们讲教理,他的哥哥彻底反对,说没有人会来听他讲道。他回答说,只要有一个就够了。当他开始讲授之后,许多人风雨不改地来听他,包括他哥哥在内”。这些被记录下来的,当然是真的,但都只是撮要。 六十年后,在筹备宣布依纳爵列真福品的过程中,人们仍可听到依纳爵的步履在家乡响起。不少证人曾经见过兼听过他说话,当中很多是当年十至十五岁的孩子。他们充满好奇、团团围着这个成年人总在谈论的怪乞丐。当我们将这些零碎的民间回忆汇集,便能重组依纳爵人生的这一页,甚至包括一些意想不到的细节。一个十二岁的女孩,当时是收容所的雇佣,说依纳爵到埗的时间是一个星期五的下午五点钟。她补充说,有一天她发现依纳爵的苦衣和补赎用的腰间锁链。又有人说,他的家人从罗耀拉带来一张牀放在收容所,但依纳爵拒绝使用。家人认为,罗耀拉家族的人不宜在收容所与乞丐同住,且在抵埗的第一天,便挨户行乞,更有失体面。他的外貌仍鲜明地活在见证人的记忆里,他穿着褴褛的深啡色哔叽布衣衫,凉鞋是用粗麻布做的,有时他会把鞋挂在腰带上。 依纳爵在一五三五年四月初到埗,翌日开始行乞。由于他的身分,他得到很多布施,有人甚至开始给收容所送礼物。依纳爵把收到的全部送给与他同桌吃饭的穷人。一位老人家描述: 依纳爵为自己的行为,向哥哥道歉。 但他告诉哥哥,他来阿兹柏提亚不是向罗耀拉家族要什么, 也不是要住在官邸, 而是要播种天主的圣言。 他的主要活动,除了乞讨,就是宣讲天主的圣言。 传道员 收容所的圣堂是依纳爵惯常与人聚会的地方,不久,圣堂就显得太小,不敷使用。他只好在户外讲道。人们蜂拥而来,甚至有人为了看得更清楚而爬上树,收容所周围的草和灌木,都被群众踩枯了。有些日子依纳爵是在堂区的圣堂宣讲,并在那里公开告明,说自己年少时偷过水果,连累无辜者受重罚。每个证人都记得他讲解天主十诫时的热忱,及尽管他音色尖细,站在很远的人都能听到他语带的感染力和震慑力。有见证人回忆说,有时依纳爵会用些陌生词汇,身为孩子的他们,只能听懂一部分。有个见证人记得自己的母亲谈及“灵魂的三司:记忆、明悟、意志”。另一位见证人永远不会忘记依纳爵怎样强调天主十诫中的第二诫和第六诫。他谴责姘居,因为这会摧毁婚姻;他帮助夫妻破镜重圆,会写信给远走的丈夫召他回来;也会帮助化解父母子女之间的怨怼。 改变生命 依纳爵讲道的效益,很快就能从人们的道德生活中,找到印证。亵渎天主的话减少了,人们放弃玩扑克牌和赌博,许多沉沦于罪恶中的人悔改了。其中一个特别重要,证明他的影响力的例子,是三名妓女的皈依。她们的名字在六十年后,人们仍清楚记得。一位表亲,记得其中最有名的妓女,亲口说: “依纳爵的话敞开了我的心。 我一直在侍奉庸俗的世界, 现在我想侍奉天主”。 其中两人皈依后去罗马朝圣,一人死在途中;第三人因年长,不敢朝圣,做了隐修女。有证人断言:“他想给每一个人做的,他都做到了”。看来,是在赞美他有劝化人的能力。 依纳爵最常作,且认为最重要的,就是最卑微的:给儿童讲要理。有位见证人说,能跟依纳爵学要理,是她毕生的福气。他教小孩子祈祷,唤醒他们的宗教情操,并讲解天主的诫命。他也教成年人,他的学生通常都很有礼,可是有一位学生长得很丑,面部有些缺陷,人们常讥笑他,令依纳爵非常难受,部分原因是因为这人是他奶妈的儿子;他继承父业,是个铁匠。依纳爵在众人前称赞他,预言他会是个伟大人物。也许这话给这名学生摆脱了别人的讥笑,讥笑会妨碍人成为他们希望自己要成为的人。无论如何,成为神父的渴望在这铁匠心中扎了根,后来他成了一位杰出的听告解司铎。 我们实在不能预知一句亲切的、恰到好处的话能产生的结果。 反省: 依纳爵不是向罗耀拉家族要什么,也不是要住在官邸,而是要播种天主的圣言。 你可以回想一下,别人以一种亲切体谅的方式,向你说话所产生的结果吗? (待续) 《踽踽独行:依纳爵.罗耀拉》Alone and on Foot (Ignatius of Loyola) 订购资讯 https://is.gd/kPsAzH

由圣神而生──庄清廉神父

“风随意向那里吹,你听到风的响声,却不知道风从那里来,往那里去:凡由圣神而生的就是这样。”(若3:8) 满怀着感恩的心,感恩过往岁日中,天主带领我的奇妙化工,我不得不将荣耀归于天主! 自我出生,直到造就成现在的我,天主一路引导着我。是祂,在某个时空下给予我生命,我出生在一个充满爱的家庭,家人们彼此相爱,也彼此互助;我的双亲都出生于虔诚的天主教家庭,这让我体会到父母亲为何总是那么地替他人设想及热心助人。从我们的家走到所属的堂区,只要六分钟,所以每个主日,我会和父母亲一起前往教堂参加弥撒,他们逐一地教导我弥撒中的一切。 我的成长年代适值1929年的经济大萧条时期,及第二次世界大战,祈求世界和平的《玫瑰经》祈祷每周伴随着我们,人们通常没有“多余的”钱,而且每个人都必需要节俭地过生活。在天主的栽培中我成长了,而圣神的光照,透过家庭、堂区、小学、中学、以及天主所有奇妙的创造物,不断地引导着我! 我们堂区的学校刚好在教堂的旁边,很有福气的我,八年的初级教育,都是由童贞圣母会(BVM)的修女们教学和指导;当我在八年级时,我己经考虑要当神父,之后直到中学的第四年,我断定我喜欢慈幼会会士的团体生活,及他们协助和引导青年的工作。但天主有衪的计划!当我被安排要签署加入慈幼会的申请书的前一天早晨,醒来之际,一个想法突然闪过:“我要成为一个耶稣会士!”无论如何,那个“灵光一闪”,在我就读圣依纳爵学院的中学四年中,也含有一段天主慈爱引导的过程。 在我做初学生和培育阶段,我们曾经和在中国被监禁、被驱逐出境的耶稣会神父们谈话;同时也有来自南美洲的读书修士,跟我们练习英语,那时他们已准备要去台湾。在我唸哲学的最后一年,我并非班上五位自愿去台湾的人之一,而且我已经被指派到圣博敏预备学校试教,但在那个夏天,耶稣会加州省突然需要一位读书修士去罗耀拉中学教书,所以我在罗耀拉中学教代数II和荷马希腊语的日子中,完成了我的试教。1962年,在我第三年试教结束时,省会长问我是否还有兴趣去台湾?很自然地,我回答:“是的!” 虽然受到吸引而想当神父是在我八年级的时候,但是在高中时期,我更被一个修会所吸引,在那里我可以有更多的机会带领青年,我越来越觉得,青年们的人生阶段,需要更多的指引;当我在罗耀拉高中三年的试教期间,我能够更清楚地看到,耶稣会士与青年的来往、可以帮助青年们成为善良、有德性的及负责任的成人们;我一直保持着对青年们的关心。 当我领受铎品之后,第一个被派遣的使命,是担任新竹市郊区一个小堂的本堂神父。在我了解本堂状况之后,我的首要任务是盖了一座篮球场,然后打开大门,邀请包括非天主教徒在内的邻居青年们进来打球;而接着的任务就是把一个旧的储藏室,变成一个硬木地板的会议室,提供给堂区的天主教高中青年使用。我在这个堂区服务了九年之后,另一个堂区需要一位本堂神父,所以我被派到圣保禄堂服务。 那时候,圣保禄堂并没有太多的青年们,所以在培育教友们信仰生活的同时,我把重心放在堂区的幼稚园和传协会。七年以后,我发现新竹市的堂区情况大致相同,我询问长上,去一所我们耶稣会办的高中服务的可能性,所以在1986年,我被派到新埔内思高工,五年中我主要协助青年的活动。然而从1993年开始,我的主要工作转为需要使用英文的工作,所以我和青年以及堂区的接触,相对就变得少了。 反观今日的社会现况,我们看到了不只是青年人,还有许多其他人,在人生不同阶段中及生命道路上,他们也需要祈祷、指引和带领!所以神父的工作并没有减少,反而是大大地增加了! 我这一生不断地对天主祂无限的爱与慷慨感到惊奇!因为祂选择了我,让我在耶稣会中的五十年能分享祂圣子的司祭品位,让我的每一天,都能和祂的圣子一起,向天父献上独特无尽的牺牲,那是只有祂的圣子,为了众人的救赎,所能够奉献的! 整理于庄清廉神父晋铎金庆

Alone and on Foot 踽踽独行 依纳爵‧罗耀拉 XXXVI

第三十六章:最后一次回家,1535年 家乡的空气 一五三五年,依纳爵的健康严重恶化;每隔十五天左右,胃会剧痛,随着便会发烧。有一次,他的胃持续十六个小时在抽搐。依纳爵死后的验尸报告显示,是胆石引发这些剧烈阵痛。最后,当所有疗法都无效,医生建议说,还有一种方法可以尝试,就是回国,呼吸家乡的空气。 这一次,依纳爵“让自己接受同伴们的劝告”。他们除了健康理由,还加给他其他返国的理由:他可以拜会西班牙同伴们的家人,帮他们办理一些事务。依纳爵知道,他和同伴们在致命山所发的圣愿是严肃的,所以,离开为他并无后顾之忧。他知道团体是不会解散的。就这样,阔别了十三年,他在一五三五年春天,打算回家,并相信这是弥补他爱慕虚荣,趾高气扬这等丑行的机会。 好声誉 当他正准备离开巴黎时,一个惊人的消息传到他的耳鼓:有人向巴黎宗教裁判所告发他。为免人误会他逃走,他去见检察官,说明自己即将远行,还告诉他“他有同伴”。肯定是因为他关心他的同伴,所以他请求检察官对他的案件进行审理并作个了断。检察官全不着重对依纳爵的指控,反极之渴望看看他的“神操手稿”。检察官读过后,高度赞扬依纳爵,并请他给他一本。依纳爵爽快地送了一本给他,却不满足于检察官那番赞扬的话,坚持要他正式交代诉讼的判决。此事最终在一五三七年作了定断。 由此可见,当涉及正统性的问题, 依纳爵绝不含糊,认真地保护自己的名声。 他离开巴黎前,探访了一个在巴黎读书的马略卡人。这人叫杰诺尼摩‧纳达尔,曾坦白告诉依纳爵,他在最近一场病得几乎要死的疾症中,感到害怕。依纳爵的明确回应:“十五年来,我都不怕死亡”,令他留下很深刻的印象。但这年轻的马略卡人,仍然怀疑依纳爵和他的团体的正统性。尽管依纳爵向他勾划了未来的发展大纲,尝试借此驱除他的疑虑,甚至告诉他,他曾在阿尔卡拉和萨拉曼卡受到迫害,后来都证明是清白的,都无补于事。这位马略卡人当时手上拿着一本新约圣经,向使他有些厌烦的依纳爵说了这番道别的话:“我只想追随这本书。我不知道你们结果会怎样,但请永远不要再来打扰我”。纳达尔后来返了本国马略卡,做了蒙席,但始终得不到平安。多年后,他在罗马再次遇到依纳爵,并于一五四五年加入耶稣会,成了仰慕依纳爵最杰出的人物之一。 启程回家 一五三五年三月底,矮个子巴斯克人依纳爵,在法国首都巴黎住了七年之后,终于离开,以后再没有踏足此地。他跟同伴们道别,并许下在威尼斯再见。他们计划在一五三七年一月二十五日,圣保禄宗徒归化庆日,离开巴黎往威尼斯。离这一天还有一段很长时间,但依纳爵相信可以把团体交给法伯尔照顾。这时,团体共有七位成员:没有人明确知道前路是什么,但可以肯定是朝向新的发展。依纳爵再次单独上路,但不是徒步。“他骑着同伴们给他买来的一匹小马,独自走向家乡,体力愈行愈有”。其他同伴则留在巴黎完成他们的学业。 依纳爵这次返西班牙,是暂别他的人生旅程。一路上,他有很多时间思量抵埗后该作什么。何不隐姓埋名,乔装乞丐,住在家乡阿兹柏提亚镇的收容所?但他的哥哥接得他踏上归程的风声,就干预了他的计划。两个武装人员先是匆匆在他身边经过,跟着便是紧随其后。依纳爵坦言:“他感到一阵恐慌”。在这情况下,没有什么比与他们交谈更好的了,依纳爵的确与他们谈起话来。两人原来是哥哥派来找他的佣人,但都被他劝服,折返罗耀拉堡。 一五九五年,他的神父哥哥伯多禄的私生女,记得依纳爵这旅程中的另一个故事:在一个黄昏,依纳爵住进一间客栈。店主没有认出这名客人,却向另一位商旅提及他。这人恰巧是依纳爵老家的养子。此人与店主透过门缝,偷看这神秘的旅客,看到他跪在房子的中央祈祷。商旅认出他就是依纳爵,便立即回去向罗耀拉府报告这个好消息。但依纳爵绕过罗耀拉大宅,住进阿兹柏提亚镇上的玛大肋纳收容所。现在他呼吸到,自一五二二年春天起,便一直没有呼吸到的故乡春天的空气。至于这个小镇,却呼吸到一个不一样的依纳爵。他不再是那个血气方刚,雄纠纠的帅骑士,而是个孱弱瘦削,手无寸铁的病人;但那种追寻“伟大理想”的炽热,丝毫未减,焦点上却根本变了。 反省: 依纳爵在以前追求“伟大理想”的炽热丝毫未减,焦点上却根本变了。 你从前的理想如何?经得起岁月的洗礼? (待续) 《踽踽独行:依纳爵.罗耀拉》Alone and on Foot (Ignatius of Loyola) 订购资讯 https://is.gd/kPsAzH