2022年10月29日上午11时,耶稣会中华省于辅仁圣博敏神学院圣堂举行感恩圣祭,庆祝终身修士官枝顺入会50周年金庆。感恩圣祭由中华省省会长董泽龙神父主礼,省佐墨朗神父和神学院会院院长詹德隆神父襄礼。

半个世纪的奉献:耶稣会官枝顺修士入会金庆感恩礼

主赐恩宠 心怀感恩:耶稣会官枝顺修士入会50年金庆

耶稣会辅理(终身)修士官枝顺入会已有半世纪的光景,值此五十周年金庆,教友及会内弟兄欢欣为他庆贺。官修士感恩地表示:“这都是天主的恩典,因为有祂的召叫,才有今天。五十年来,感谢有天主的助佑、圣母的保护、教友们的支持祈祷,以及耶稣会的弟兄对我的包容、对我的接纳,非常感谢。”

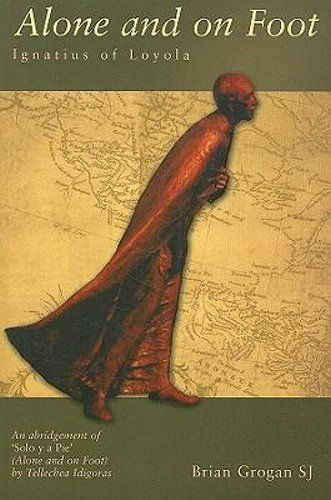

Alone and on Foot 踽踽独行 依纳爵‧罗耀拉 XLVII

第四十七章:教宗的仆人,1538年 改革无效 一五三七年底,依纳爵、法伯尔和雷奈士抵达罗马,情况没多大改善。在位的教宗保禄三世是个法尔内赛人,与其说他有天使般的吸引力,不如说有文艺复兴的气质。他在博尔吉亚人教宗亚历山大六世的扶持下,做过几个教区的主教,并在一五三四年当选教宗。自此,他对教会改革的关注,不及他对自己家族及两个儿子的升官晋爵来得热心。

Alone and on Foot 踽踽独行 依纳爵‧罗耀拉 XLVI

第四十六章:“我要在罗马恩待你”,1537年 被安置与圣子在一起 依纳爵死后,翻阅他私人物品的人,在他的笔记中,发现这句重要的话:“当天父把我和祂的圣子安置在一起时”。很明显,指的拉斯多达,虽然这词组本身不怎样富启示性。依纳爵不是那种硬要折磨自己去表达那被定义为不能表达的神秘者,却把烙印默存心中。

Alone and on Foot 踽踽独行 依纳爵‧罗耀拉 XLV

第四十五章:主内的朋友,1537年 等待 “现在,他们会分头前往意大利各地,再用一年时间等待乘船去耶路撒冷的机会。若果天主认为此行去圣地,对祂不是好的侍奉,他们就不再等,继续致力于他们的服务”

Alone and on Foot 踽踽独行 依纳爵‧罗耀拉 XLIV

第四十四章:威尼斯和维琴察,1537年 依纳爵晋铎 从罗马回到威尼斯后,同伴们重返医院,继续惯常的工作。鲍巴第拉、雷奈士、沙勿略、库杜莱、劳德理格和依纳爵于一五三七年六月二十四日圣若翰洗者庆日,在威尼斯晋铎。撒尔墨龙因年轻,被祝圣为执事,待下一年六月才能晋铎。

一位耶稣会科学家与《神操》的关系

借由向灵性范畴开放的心态体验科学,进而与天主建立关系 作者:齐瓦亚神父 (Jean-Baptiste Kikwaya, S.J.) ,隶属耶稣会中非省 ,目前任职梵蒂冈天文台 我是一名天文学家,有一次在洛杉矶接受采访,一名记者问我:“为什么有那么多耶稣会士的名字与月球有关?”这个问题让我不仅注意到我的科学家身分,同时更关注到我的耶稣会士身分。一名法国天主教记者也问了我类似的问题:“为何耶稣会士长期以来积极投身于天文学领域,关于这点你有何解释?”这两个问题清楚地显示出科学与耶稣会士身分的关联,那么,是否有个“耶稣会独特的方式或途径”来活出科学家的身分呢? 我认为没有。以我浅薄的意见来看,耶稣会士拥有的是一种态度或独特的内在气质,用以实践在他自己的专业上,当然,也适用在科学上。 就第一个问题的回答,我归因于在获取知识的过程中,经验带来的现实感与真理,这两者超越了知识本身,打开了生命中其他新的层面。当一个人的出发点是科学知识和基督信仰知识时,所获得的经验会给他或她带来某种程度的安慰和活下去的理由。在这一点上,认识天主的经验与科学知识方面的经验两者之间有各种交集是显而易见的。事实上,如果你深入学习科学知识和信仰知识,你会发现你不会面临“非此即彼”的选择;反而,这两者会帮助你更加了解你周遭的世界和你自己的生命。你获得的经验,不论是在科学领域或是信仰方面,都会让你了解你自己、了解其他人,同时也了解这个世界。因此就我观察,耶稣会研究科学的方式,就是以开放的心态对生命其他领域“超越性” (transcendence) 的问题做探究。 至于耶稣会士在天文学方面的投身,首先,我要说耶稣会士不仅涉及天文学,也在其他不可计数的知识领域里潜心研究。我想这源自于耶稣会士在接受培育时对“求知” (knowing) 的重视,不过,求知并不意味着纯粹为了知识的缘故才去学习或获取知识,这样的话求知过程就过于表面化了。在耶稣会的培育中,“求知”首要关注的是“生活”、“成为伙伴”和“感受”的共同体验。当一名耶稣会士渴望认识天主,他不会从外部去研究祂。他的目标是与天主建立关系,并活出和阐述这关系。从人类到宇宙的所有其他知识领域的认识也是如此。这种知识与经验密切相关,而经验也丰富了知识。问题在于:耶稣会士丰厚的底蕴来自何处? 答案与《神操》息息相关,这是圣依纳爵留给我们耶稣会士,也是给教会及世界的遗产。确实,在神操的第一周里,圣依纳爵邀请避静者认真思考他们的罪的实际状况,以及天主重新建构的慈悲。一旦成为新的受造,避静者可以回应耶稣的召叫,分享祂的生命并跟随祂。然而,除非你花很长的时间感受耶稣的临在,透过默想和默观亲密地认识祂,习惯祂的风格,否则是不可能听到祂的召唤。 这种亲密的过程发生在一个对话的场景中。避静者不应试图以“理性”的方式接近耶稣,把祂当作一个对象来研究掌握,然后传达给其他人。相反的,这更像是一种对话,避静者在其中揭示他或她自己是谁,包括:他们的文化背景、个人经历、经验和问题。那就是他或她被召叫去“体验耶稣”的方式,这在后来就可成为他们灵修生活的基础。 在此同时,耶稣会士根据与耶稣亲密关系的经验来建构他的生活,耶稣启发了他所做的一切,包括他的使徒工作、他与天主子民的关系及他的学习。因此,作为一名受到《神操》滋养的科学家及耶稣会士,我对从事自己的专业所获得的经验感到兴趣。这超越了我研究领域的任何“外在”知识,或超越了它所产生的结果,将我置于一个涵盖生活的所有其他面向、更为普遍的环境里。这包括了对天主、人类、世界和自然的尊重和爱,以及作为我自己,一名耶稣会士及一名科学家的承诺。这也正是我敢于希望与我接触的每个人都能感受到我的感受,无论他们是我的同事、学生、堂区教友和来自各方的男女。 文章摘录自:耶稣会士2022年刊《The Society of Jesus in the world》

Alone and on Foot 踽踽独行 依纳爵‧罗耀拉 XLIII

第四十三章:从威尼斯到罗马,1537年 在医院服务 一五三七年一月八日,同伴们到了威尼斯,见到依纳爵,大家都欢喜若狂。他们向他介绍三位新同伴,他亦给他们介绍一些同伴。他们还要等两个月才能起程去罗马,请教宗批准他们去圣地。于是,依纳爵安排他们在两所医院里服务。要造学问的大学生,投入威尼斯医院做厌恶性的工作,想必是一种残忍的生活体验,需要巨大的内在力量去克服。沙勿略为了克服自己对一名梅毒病人的厌恶,迫自己用舌头舔他的溃疡。至于劳德理格,当他得悉医院拒绝给一名痲疯病人床位时,便请他睡在自己的床上。后来,沙勿略以为自己因此染了梅毒;劳德理格亦由于担心自己染了痲疯病而病了一天。 饥饿的乞丐 经过两个月在医院里的磨练,同伴们起程去罗马,请教宗祝福他们的耶路撒冷之行。依纳爵由于审慎,没有与他们同去,免得别人起疑心。一方面,他想避开不久前与他相处有些困难的、新近就任枢机的卡拉法;另一方面,他想避开向巴黎宗教裁判所告发他的奥尔提兹博士,后者刚好在罗马。或许,依纳爵特意不跟同伴们一起上路,以作为对他们的考验。这回,不像从巴黎到威尼斯,同伴们没有分文,单靠施舍往罗马去。我们知道,他们到达拉文纳时,浑身湿透,筋疲力尽,饿得半死。他们按习惯分成三人一组上路,每组有一位神父,并效法依纳爵的榜样,在收容所或干草堆,甚至马棚里过夜,不带任何物资,吃施舍得来的。有一次,他们光着脚在滂沱大雨中走了一整天,边走边祈祷和唱圣咏;除了清晨吃了一点面包外,肚子里再没有什么。又有一次,有人误以为他们是那帮在一五二七年抢劫罗马的退伍军人,正要去罗马求教宗宽恕。 为了购买从拉文纳去安科纳的船票,他们典当了一本日课,终日挨饥抵饿。在安科纳的市场,雷奈士光着脚彬彬有礼地站在一位卖菜的妇人前,感谢她给了他一个萝卜、一个卷心菜和一只苹果。他们在洛雷托住了三天,潜心祈祷、做灵修。在托楞蒂诺,一个外国人给了他们一份有面包、无花果和酒的晚餐,他们就与其他乞丐一起享用。他们终于在一五三七年三月二十五日圣枝主日到了罗马,分别住进由自己国家所办的收容所。这四个月,令他们的初学期很不艰苦。 雷奈士后来说, 在这期间,他们度的是依纳爵的“生活方式”, 即放弃世俗事物,唯独依靠天主。 那几个月是他们生命中最英勇的时期。 教宗欢迎 在罗马,情况出人意表:原本在巴黎告发依纳爵,那可怕的奥尔提兹博士,成了依纳爵最强的拥护人,他甚至帮助团体获得与教宗保禄三世会面的机会。这是一次多么令人难忘的接见啊!奥尔提兹告诉教宗,他们九人是巴黎最出色的神学家,想以彻底贫穷的方式去耶路撒冷朝圣。他们的故事,非比寻常,几近神蹟。 教宗保禄三世喜欢接待承诺能增添他餐桌气氛、首次到访罗马的人,与他一起进餐。于是,便邀请了他们。席间,教宗静听他们与应邀的其他神学家,进行哲学和神学讨论。前几天还睡在马棚,来自巴黎的学者,现与教宗同席,与枢机和博士们同坐。教宗保禄三世很喜欢他们,便按惯例,问他们渴求什么。他们说,他们既不想要钱,也不想要教会职位,只希望能得到他批准他们去耶路撒冷。法伯尔和其他十二位同伴,得到了教宗的批文,准他们去圣地,并留在那里,但如果他们喜欢离开,随时都可以离开。此特权可以抵销方济会圣地守护长要他们离开耶路撒冷的任何压力;他曾命令依纳爵在一五二三年离开耶路撒冷。他们在一五三四年,在致命山上所发的盟誓,如今要兑现了。 敞开的门 教宗和枢机们给他们筹募了二百六十枚金币,资助他们坐船去圣地。另外,教宗赋予他们的神父那通常是留给主教的权柄,即赦免某些重罪的权柄。同时,允许他们尚未晋铎的人,可以从任何一位主教手中,接受圣秩圣事,被祝圣为司铎,不需要受圣教会的法典所限,省却拖延的时间。 就这样,这些奇怪的朝圣者,返回威尼斯,一路继续行乞;不过,在他们的肩上,那标明他们是乞丐的肩包里所盛载的特权,却完全超乎他们的想望。在这些特权当中,最令他们惊喜的,是晋铎的大门向他们敞开。他们不必附属于某个教区,可“以自愿贫穷并拥有足够学历为由”晋升神父。 同年,即一五三七年七月,当依纳爵论及这些特权时,写说: “同伴们过着极度贫穷的生活,没有钱,没有介绍信…… 但是他们一心信靠天主…… 在毫不费力之下,获得比他们寻求的多……”。 毕竟,他们只求允许去圣地朝圣!这是“主内九位朋友”的经历,这是依纳爵对来自巴黎的同伴们的称呼。新加入团体的两名同伴,因不够坚韧,缺乏定力,而离开了团体,其中一人后来给他们带来麻烦。 反省: “他们一心信靠天主……在毫不费力之下,获得比他们寻求的多……” 请回顾一下,你全心信靠天主,而获得远比寻求的多的经验。 (待续)

陈瑾璋神父百岁华诞,耶稣会总会长寄发语音祝福

耶稣会陈瑾璋神父 (Fr. Ch’en Chin-chang Ignatius, S.J.) 今天 (2022年9月28日) 迎来百岁华诞,会省的众位弟兄、陈神父的侄子侄女以及颐福园的员工为他举行庆生会,并献上诚挚与衷心的祝福。

历史上的今天:耶稣会获教宗保禄三世批准成立

1538年依纳爵及其在巴黎的伙伴们得知前往圣地服务的计画已无法实现,于是他们决定前往罗马觐见教宗,将自己托付在基督在世的代表手中,领受他的派遣。隔年,依纳爵将会宪的草稿呈上,教宗保禄三世予以口头核准,一直到1540年9月27日颁布《军旅教会上谕》(Regimini Militantis Ecclesiae),正式批准耶稣会成立。

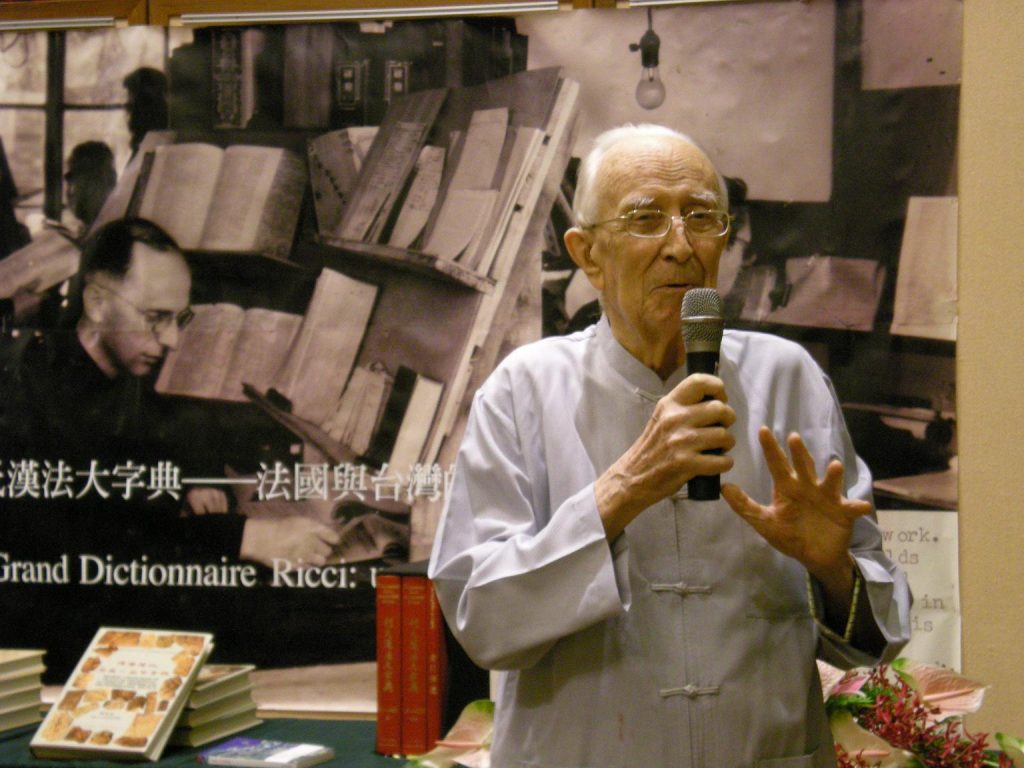

雷焕章的中国缘

文/李天纲 雷焕章(Jean Almire Robert Lefeuvre,1922-2010)神父是法国人,出生在西南城市勒芒(LeMans)附近的小城高定(Chemire le Gaodin),父亲还是当地的市长。在勒芒,雷焕章上了耶稣会的中学,毕业以后就加入了耶稣会。第二次世界大战期间,参军作战,被俘后关进德军的集中营,九死一生。1946年,在蒙彼利埃大学哲学系毕业后,立志来中国。

蔡由世神父殡葬弥撒:感恩与道别

2022年9月23日下午,耶稣会士蔡由世神父 (Fr. Vicente Chua Visminlu, S.J.) 的殡葬弥撒在新埔内思高工铭德堂举行。弥撒由耶稣会中华省省会长董泽龙神父主礼,21 位神父共祭。内思高工的教职员生、退休老师、毕业校友及蔡神父的亲友等 150 多人齐聚一堂,以感恩祭向敬爱的蔡神父温馨告别。