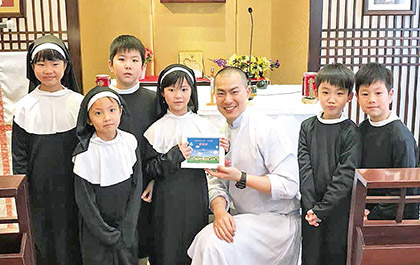

耶稣会董泽龙神父出生于一个非天主教的家庭内,但在天主的带领下,这个非公教家庭却长出了圣召的果子。现时,他们的家庭人员大多已经领洗,但下一代的圣召培育又怎样呢?以下为各位读者分享。

从非公教家庭到公教家庭

尖石之爱-丁立伟神父

丁立伟神父在年轻时期26岁就来到台湾,至今已经迈入第25年,除了推动原住民青年活动,深爱尖石乡原住民,在尖石天主堂担任神父,一直到西元2012年底还在尖石乡服务。 新竹县尖石乡天主堂比利时籍神父丁立伟,在山区传道十几年,对原住民教育很重视,帮助青少年就学内思高中,学校提供免费住宿,让偏远青少年有良好的教育环境。

永远笑瞇瞇的王秉钧神父

主的召叫 王秉钧神父出生于意大利罗马附近,从小受到父母的呵护,良师益友的陪伴,有一个快乐的青少年时期。虽然父母及家人舍 不得,仍于中学毕业后入修院,研读哲学与神学。当时,受到耶稣的召唤,愿意追随利玛窦、郎世宁,为中国教会奉献自己。

圣经与信友生活──李哲修神父

一、向人说话的天主 亲爱的读者,你可以停下来想一想︰你所相信的到底是怎样的一个宗教?你是否在虔信一个道理、一种人生观或者伦理法则?你的信仰是否在遵守一个规矩,或者只参与了外在的仪式?还是在相信一位生活的天主呢?

温暖宽厚的天主仆人-陈瑾璋神父

人生的际遇似乎是总由许多的偶然串成人生的必然。 以我个人来说,年过七旬的现在,回想过往的一切,似乎没有一件事是按照自己规划而进行的;从小到大,从求学到工作,似乎都有一种神秘的力量在引导我,这让我越来越相信一切都是天主的安排。我在徐汇服务一待就是四十多年,历经六任校长的领导,与无数的老师共事,也算的上是天主行的某种奇蹟吧!

行医外的圣召路

我是耶稣会施毓谦修士,于一九八三年五月出生于上海,随母亲及其全家而信奉天主教。因为当时的政局,没有神父在上海服务, 遂在出生后第四天即由居住在家的姨婆、拯望会周倜英修女施洗,取圣名斐理伯(宗徒庆日正在五月);

坦诚,使路更宽广──徐立人神父

我是来自香港的徐立人,现年四十三岁,成长于一个小康之家,是家中的长子。虽然家庭成员都不是教友,但中学时就读耶稣会办的香港华仁中学,在神父们的陪伴下,认识了天主教信仰,并接受洗礼。 后来去澳洲求学,并在当地工作一段时间之后,一九九七年回到香港,找到一份银行工作。这段领洗后的时间,我并没有常常去圣堂,但某天我路过一个圣堂,走进里面,祭台上的神父正在讲道,那天福音的经文是“浪子回头”的比喻,我听完之后很感动;往后几周在生活中,我常会思考默想这段福音,并听到内心有个声音在跟我说:“是时候回来(教会)了。”

老修士的大爱──白云山修士

新竹县新埔镇内思高工,有位原籍西班牙,七十一岁的老修士白云山,来台三十八年,将青春岁月奉献给学校。这位以校为家的老外,擅长发明创造,却鲜少申请专利牟利,而是将这些东西送给贫困但有需要的人。白修士的行为深深影响每位师生,是内思高工最受景仰的心灵导师。

赖甘霖神父┃ 天使,无处不在

頼神父是疗愈我们身心灵的医生; 有着父亲的坚毅及母亲的温暖, 从这凡人身上我们感受到不平凡, 在他身上我们领俉了耶稣, 更感受到圣母。 我们何其有幸生活成长在其中。 – 唐鸿舜 2015 秋

一个五旬节(圣神降临)的经验┃忆丁松筠神父

圣神降临并不是每次都像第一次那样发生 第一个五旬节,门徒们正在等待圣神,那时他们挤在屋子上层的房间,在同样的地方,耶稣曾许诺他们会派遣圣神来。但当圣神终于出现在他们当中时,他们依然毫无准备。有风、有火、还有不同的语言。那必然是个特殊、难忘的经验!那事件当然也影响了他们后来的生活,同时写下了教会的历史。

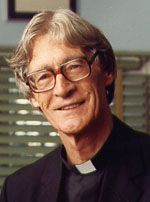

沉思的教育家──巴烈德神父

别过皇后大道东,车子沿着斜坡缓缓驶上。 还未泊妥车子,一个学生就急急的朝着我们走来,问我是不是家长,我摇摇头反问道:“今天是家长日吗?”他答说是。然后我对他说,我们是见校长巴烈德神父(Rev.CyrilBarrett,S.J.)来的,早就约好了,他听后连连点头道:“我给妳找校长去”,就又急急的转身走了。我们只好站到传达处附近等他。 印象 覆了一头及颈的浅粟色长发,巴神父神采飞扬的从他办公室走廊那边冲出来,没有扣上钮扣的白色罗马袍,飒飒的在身后张扬著,骤眼会使人错认他是个医务人员,或者是校内实验室管理员。我们都让咀角注上了笑意,互相握手行礼问好,有点茫然。终归是头一趟见面,绝不能一下子就自然熟络起来。 我觉得巴神父很高,算得上又高又瘦那种。因为我自问不算矮小,然跟他走在一块,就总显得不成比例,他足有六呎多吧?! 访问的动机 我们访问巴神父,不是因为他是香港华仁书院的校长,而是因为他对教育工作那一份为人称道的热诚,尤其对本港的教育制度,二十多年来,他一直都身体力行的表示了他的关注,一直都担任著推动、鼓励、呵斥的任务。 一位热诚的教育家 我们时常都会在本港各大中英文报章的教育栏、或读者心声栏见到巴神父的名字,例如华侨日报的华侨教育版在一九七九年十一月廿三日就有这一则特讯:“升学澳洲英国费用增,港府应与英澳商讨,特别考虑港生留学。香港华仁书院校长巴烈德神父主张,设奖学金使港生所付学费一如往年,社会人士设海外留学基金援助进修。” 一跟巴神父讨论本港的教育制度,他就显得眉飞色舞,说话也就特别多。 “从前那里有什么会考的,这些事我记得好清楚,我在一九五六年就当香港华仁校长;极其量也不过是中学毕业联考(SyndicateExamination)而已。而且发起人也不是香港政府,是一些中学校长。” “现在时代那能跟前比呀,从前吗?从前我们可以向政府当局发表己见,可以影响政府决策。现在?现在政府已经很少咨询校长们的意见了;同时,在许多事情上,已变得越来越独行独断。”巴神父的声音相当清澈响亮,要不是他亲口告诉我们他的年龄,谁敢说他今年六十四,明明是四十多岁的声线嘛! 寻求舆论 他拨一拨那不上发蜡、但修剪得颇有型有款的头发,继续说: “想想看,是谁更清楚学生们的困难呢?是在内工作的教长们,还是那些坐在教育署办公室内的人士呢?这就是为什么近年来我常在报章上发表心声的原因了,因为我认为要想影响教署,就只有掀起公众舆论这一法。” 青少年犯罪成因 巴神父认为,教署根本就看不到学校所存在着的难题。当然,教署几年前所订定的强迫教育──学子们必须至少完成中三课程──是非常好的,可说是一项德政。不过,立了例又不赶建足够的校舍,于是乎所有中学都出现了挤塞的现象;而教师呢?就平白增添了许多工作,那里还有时间来照顾学生、了解学生呢!相信大家猜到会有什么事发生了,“青少年问题,不也就是这样出现吗?亏得政府当局还口口声声说不明白为什么近几年来,青少年问题越来越变得棘手,哼!” “答案还不明白吗?教师当然要传授课本知识,但也当负起传道、解惑之责呀!可惜,今日在香港的教师就没有这个机会,一星期有这么多节的课,差不多六十名学生挤在一个课室里听书,教师的工作量又这么多……有些学校啦,教师还得手持咪高峰上课呢!” 这时,老总摆起阵势,想替巴神父照张照片;而他却连忙耍手道:“等一等,让我整理一下衣服”,便立即边把敞开的罗马袍扣上钮子边笑着说:“今天我穿上这袍子,是因为家长都希望见到一个司铎的形象。”我立即潜意式地低头望望他的鞋子,是一双花费不足一百港元的丁字带生胶底皮鞋,是踭子老早就给踩掉了一大半的那种。如果要选举本港最不讲究衣着的名人,我相信巴神父一定榜上有名。但在所有人眼中,这不但不是贬,且是一种褒扬,因为我们香港有幸拥有这一位纯朴务实、满肚墨水、理想而又充满干劲的教育家。 巴神父眼中的香港学子 巴神父总认为港府太不了解中国青年,原因是他们当中有很多青年学习能力确是非常高的,要他们达到一定的高深程度,绝非难事。故此,巴神父建议港府应该为这些莘莘学子提供更多高水平的教育机会。 香港不是英国 “港府总喜欢以英国来做借镜,唉,真是。要知道,英国有一半青少年十五岁就离开学校外出工作,但本港的都希望能够继续学业,希望在高等教育方面有所成就。可惜,本港大学学位实在太少了;每年只能提供百分之二个学位,在英国,就有百分之八个,而美国呢,则高达百分之十二或以上。 本港学生勤奋的原因 良好教育背景是本港大部分中国人的财富来源,因为本港大富之家毕竟为数不多。在英国,许多人都拥有自己的店铺、农庄或土地,做子女的根本不用为将来的生活而忧心,所以青年人多不唸大学,什么学士、硕士学位对他们来说是没有意义的。 所以巴神父的见解:“在香港,你的学识就是你的财富,可说是谋生的唯一途径,可是,港府并不接受这个见解,但这是事实呀!” 这里没有阶级观念 “香港有一个好处就是没有阶级之分,任何人,无论他的出身是街童也好,住在天台木屋也好,只要他努力唸书,也一样可以成为医生、讲师或其他可以挤身上流社会的专业人士。” “不过,有一点不能抹煞的就是经济问题,有奖学金固然好,不然就得半工半读了。” 教师不足 在一九六五年之前,每一班学生约拥有一点四名教师。到了一九六五年,政府收缩财政,减少教师名额;于是,每位教师就得一星期负责三十多节课,空节几乎没有了,接触学生的机会也就相对地减少了。 在小学,这情况更为严重,有些教师每星期只得一节空课,就我所认识的教师朋友中,大部份在甫入这个神圣行列之前,都怀抱着极大的教育理想,可惜在透不过气的工作压力下能够不用进补参茶之类的,已经十分十分棒的了,还敢再说其它吗? 慈父情怀 巴神父是个充满慈父情怀的教育家,对青少年犯罪问题他有他的看法:“今日的小学,绝大部分是半日制,中午十二时三十分上午班放学后,下午班的学生又接着涌入。港府一直认为,小学生有半天呆在家里是不成问题的,因为有父母看管。我的天,这是二十年前的故事了!今日生活指数这么高,居住单位又细又小,父母都是双双外出工作才能养家的;孩子呢?孩子当然没人管了,有半天空档,自然会联同邻家孩子,东溜溜,西逛逛的……要学坏真容易呀!” 听他这一席话,我本能地想起了十九世纪伟大的教育家,圣鲍斯高神父来,当年鲍圣对于浪荡都灵街头、四处偷窃闹事的青少年,不也是寄予无限同情和怜爱吗?为了要使他们获得一技之长,好以谋生过活,鲍圣不是创办了工艺院吗?在今日的香港,巴神父也看到了同样的问题“以前,我曾向港府提意设立职业先修学校,或工业中学,但得到的答复是:没有孩子会就读这类学校。” “今日,明爱设立的这类学校不是很受欢迎吗?政府终于也自己办这类学校了,只要给他们机会,每一个青年准会有不凡的表现的。” 他的理想 巴神父赞成文科与实用科合并的混合教育法。并以星加坡作例子:那里一般的中学课程,头两年占了百分之廿五是机械课程,且是必修科。两年后,学生可自由选读工科抑或文科,我们香港也尝试过,不过到目前仍未成功。 香港公教大学的可能性 接着,我们问他有关在本港设立天主教大学的可能性,他随即答谓“我也曾经听说本港教区有意办一所公教大学,不过经费是个吃重的难题。圣言会在日本有所大学,当事人告诉我,他们每年必须挪用该会在日本总收入的三分一来帮补该大学的支出。” “一九六0年代,港府有意成立中文大学,我们耶稣会也就向当局申请在港设立一所专上学院,还预备把九龙华仁现在的足球场拨作院址。但当局拒绝了我们的申请,原因是早有四间学院存在了,(笔者按,这四间是崇基、联合、新工和浸会。)” 业余考古学家 这位出生于一九一七年的爱尔兰耶稣会会士,已经从事教育工作廿六年,但仍然表现得那样热衷,那样充满理想和干劲。仍然不断的为本港所有莘莘学子及教师,向港府寻求合乎理想的教育制度。不管效果如何,他那份心意和热诚,是值得我们尊敬的、钦佩的。 在余理谦神父(Rev.JamesHurley,S.J)的口中,巴神父不单能干,而且还是位业余考古学家,一有空闲,就跑到长洲等离岛翻翻掘掘,从翻出的远古文物中研究香港的历史和文化。 巴神父说他在一九五一年抵港,在长洲会院唸了两年中文后,就给派到香港华仁服务,一九五四年任该校副校长,一九五六年正式升任该校校长至一九六二年调任香港大学利玛窦宿舍舍监止。 七年后,一九六九年,巴神父重返香港华仁,一九七0年再掌该校校长职至今。 热情好客 他原本只答应给我们半小时作访问的,因为他必须到礼堂去跟家长们招呼。可是,一谈就谈了一个小时,彼此都意犹未尽。我们请他借出一些旧照刊登,他一口气就答应了。然后立即冲出门外,没有两步又折了回来,把雪柜打开,叫我们自便,才又三步夹两步的上他房间去。 如此神采俊逸,硬硬朗朗的,那里像个六十四岁的人?他还口口声声的说明年就到期退休呢! by 李韡玲 《公教报》1981年10月30日

李安德神父 安息主怀

加拿大籍耶稣会士李安德神父在二0二0年五月四日凌晨于辅大附设医院安息主怀,享受九十五岁。 二0二0年五月九日上午十点,在台北市古亭圣心堂举行殡葬感恩祭礼,耶稣会省佐墨朗神父主礼,十多位耶稣会士弟兄共祭,弥撒在肃穆祥和的气氛中进行。 与李安德神父同样来自加拿大魁北克省的詹德隆神父在证道时,细数李神父的风趣、乐观及幽默,并说,李神父的幽默必定传承自父亲,因为李神父的妈妈一连生了五个儿子,李爸爸都以耶稣的十二门徒命名,后来又生了七个女儿,别人问李爸爸,为何不生儿子了?李爸爸说,他担心会生出犹达斯,所以不生儿子,要生女儿了。 李安德神父(安德鲁)在念耶稣会办的高中时,放学后都会留校念书,而学校的耶稣会士总是会在下午准备一些三明治及可乐,照顾念书的学生,这让德鲁心怀感谢,并开始注意到这些耶稣会士的善体人意、幽默亲和,全心奉献及乐在其中,因此安德鲁也渴望效法,跟随这些会士的脚步。 李安德神父是心理学博士,他在多个大学任教数十年,作育英才无数,同时,他也做心理辅导,帮助了七千多名心里有困扰的学生。在诸多的心理学派中,他研究《超个人心理学》并介绍给台湾及中国。根据超个人心理学,人性除了生理及心理,还有精神层面,也就是人的理想不应只停留在自我的实现,而应超越自己,关心他人,关心生态,也就是超越小我,完成大我。 他更在网络上建立平台,蒐集了上千笔相关资料,让更多人能了解超个人心理学。李安德神父以教职作为他福传的方向,在学术界、知识分子当中,为天主做见证。 李安德神父幽默机敏,众人皆知,他的笑话一箩筐,时常在不经意的当口说出,令人喷饭! 李神父说,早年他在学了三年中文之后口试,院长及中文老师分别坐在他的左右两边,院长问:安德,你有什么感想?李神父回答说,今天是星期五,现在是下午三点半左右,我不得不联想到耶稣在十字架上,而且我跟耶稣一样,也是在两个强盗当中。 李神父的笑话不仅谑而不虐,还字字珠玑,他说,有一个老和尚不喝酒,但会酿酒,有一天他发现他酿的酒少了好几瓶,他怀疑是他们当中的年轻和尚偷喝,于是他前去找年轻和尚,他先说:好久(酒)不见! 年轻和尚回答:阿弥陀佛(我没偷喝)! 老和尚又说:善哉!善哉!(音同台语:谁人知、谁人知)。 年轻和尚答:我佛慈悲(我喝了四杯)! 老和尚掉头一边走一边说,罪过(醉过)、罪过! 李神父除了中文笑话,还有英文笑话,他说,一个女人问她的先生,”你说我是谁?” 男人回答说:是我的Christmas。 女人:为什么? 男人:因为Merry(Marry) Christmas! 李安德神父自1943年加入耶稣会到2020年,服事主77年,不论是教书、写书、演讲、心理辅导,都是为别人服务,而他乐此不疲,即使退休后,他也透过网络,继续为别人服务,因为他深刻体验到〔施比受更有福〕。 古亭圣心堂教友丘琍华表示,她记得李神父曾说,每个人都有不同的身分角色,可以是女儿、可以是妻子、可以是母亲、可以是员工、是教友,我们若是把自己的每一个角色做好,那就是我们的灵修。这句话让她始终记忆犹新,力行不辍。 颐福园主任洪淑敏说,李安德神父的心脏不好,医生一直建议神父要动手术,可是这个大手术的费用要一百多万元,每次医生问他要不要动手术,神父都说不要,他宁愿将这个钱及手术的机会留给别人,他觉得自己这样就好了,他总是说,他还能有多少时间,就让天主安排吧! 洪主任说,神父的幽默、聪明,以及凡事为别人着想的个性让她很感动。 殡葬感恩祭结束后,所有来宾聚集在圣堂门口恭送移灵,不少人红着眼眶,默默擦拭眼泪,怀着对李安德神父的思念,衷心祝福他安享天主的怀抱。